|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zu den Synagogen in

Baden-Württemberg

Michelfeld (Gemeinde Angelbachtal,

Rhein-Neckar-Kreis)

Jüdische Geschichte / Betsaal/Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Michelfeld bestand eine jüdische Gemeinde bis 1935. Ihre Entstehung geht in

die Zeit des 16./18. Jahrhunderts zurück (erste Nennungen 1548, dann wieder

seit 1721).

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner

wie folgt: 1807 125 jüdische Einwohner, 1825 172 (15,3 % von insgesamt 1.126

Einwohnern), höchste Zahl um 1839 mit 242 Personen, 1871 167, 1875 144

(11,0 % von insgesamt 1.304), 1887 134, 1900 54 (3,8 % von 1.433), 1910 22 (1,6

% von 1.417).

Die jüdischen Gemeinden verdienten ihren Lebensunterhalt durch Handel mit Vieh,

Landesprodukten und Textilien. Auch trugen sie zur Industrialisierung des Ortes

bei: 1808 errichtete Zacharias Oppenheimer eine Wolltuchfabrik (später:

Wolltuchfabrik Gebr. Oppenheimer). 1814 folgte eine mechanische Spinnerei und

Walkerei. Die Fabrik beschäftigte 60-70 Personen. Auf der 5.

Landesindustrieausstellung in Karlsruhe 1861 erhielt sie eine silberne Medaille

für gute Tuche, die sich durch feine Wolle und schöne Appretur auszeichnete.

Anmerkung: an die Wolltuchfabrik der Gebr. Oppenheimer erinnert bis heute die

Fabrikstraße (Fabrikgebäude in der Fabrikstraße 7)

An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge (s.u.), eine

jüdische Schule (Israelitische Volksschule / Elementarschule bis 1876, danach

Religionsschule; die Schule war im Synagogengebäude), ein rituelles Bad sowie

seit 1868 einen eigenen Friedhof. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der

Gemeinde war ein Lehrer angestellt, der zugleich als Vorbeter und

Schochet tätig war. In besonderer Erinnerung blieb der Hauptlehrer Münzesheimer,

der seit 1830 in der Gemeinde tätig war und 1870 hier sein 40-jähriges

Ortsjubiläum feiern konnte (siehe unten). In den 1870er-Jahren war Adolf Weil

Lehrer in Michelfeld (siehe unten Bericht zu einer Trauerfeier 1877). 1904 wurde die Lehrerstelle gemeinsam

für Michelfeld und Eichtersheim

ausgeschrieben (siehe unten). 1827 wurde die Gemeinde dem Rabbinatsbezirk Bruchsal

zugeteilt.

Im Ersten Weltkrieg fiel aus der jüdischen Gemeinde Julius Lang (geb.

7.2.1897 in Michelfeld, gef. 21.10.1917). Sein Name steht auf dem

Gefallenendenkmal bei der evangelischen Kirche. Außerdem ist gefallen:

Gefreiter Hugo Scheuer (geb. 3.7.1892 in Michelfeld, vor 1914 in Bruchsal

wohnhaft, gef. 20.9.1917).

Um 1924, als zur Gemeinde noch 12 Personen gehörten (0,85 % von

insgesamt etwa 1.400 Einwohnern), war Gemeindevorsteher Max Lang. Der

Religionsunterricht der Kinder der Gemeinde durch wurde Lehrer Jakob Lewin aus

Malsch erteilt. Auch 1932 wird als Gemeindevorsteher Max Lang genannt

(damalige Adresse: Karlstraße 13).

An ehemaligen, bis nach 1933 bestehenden Handelsbetrieben in jüdischem

Besitz sind bekannt: Krämerladen Hannchen Lang (Karlstraße 15),

Landesproduktenhandlung Familie Strauß (Schallbachgasse 3).

1935 lebten noch die beiden Familien Lang und Strauß am Ort, die die

genannten Handelsbetriebe innehatten. Nach der Auflösung der Gemeinde am 18.

November 1935 wurden die hier noch lebenden Juden der Gemeinde Eichtersheim

zugeteilt.

Nach den Deportationen in der NS-Zeit kam von den 1933 hier wohnhaften fünf

jüdischen Einwohnern mindestens eine Person ums Leben.

Von den in Michelfeld geborenen und/oder längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen

Personen sind in der NS-Zeit umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Karoline Blum geb. Zimmern

(1860), Therese Groß (1896), Anna Jenny Haas

geb. Kayem (1892), Rosa Kander geb. Menges (1883), Max Lang (1862), Moritz Mayer

(1881), Klara Sommer geb. Scheuer (1877), Max Strauss (1900), Lina Wertheimer

geb. Zimmern (1871).

Hinweis: es kommt in einigen Listen zu Verwechslungen von Michelfeld

(Gemeinde Angelbachtal) mit Michelfeld (Stadt/Lkr. Auerbach in der Oberpfalz):

so lebten die jüdischen Frauen Emma Wilmersdörfer geb. Fleischmann (geb. 1883 in

Altenmuhr), Rosa Dahlheimer geb. Solinger

(geb. 1895 in Aschaffenburg) und Therese Groß

(geb. 1896 in Nürnberg) wie auch Emma

Kirschbaum (geb. 1883 in Marktbreit) vor

ihrer Ermordung in der NS-Zeit einige Zeit in einer Einrichtung in Michelfeld

(Oberpfalz) im damaligen "Versorgungshaus für weibliche Geistesschwache und

Gebrechliche" (bis 1934/35 Taubstummenanstalt bzw. Versorgungsanstalt für

(schulentlassene) taubstumme Mädchen und Frauen). Die Frauen wurden am 14. September

1940 in die Heil- und Pflegeanstalt Eglfing-Haar verlegt und von dort am 20.

September 1940 in die Tötungsanstalt Hartheim. Vgl. die Informationen in der

Seite zu Michelfeld (Oberpfalz):

https://regens-wagner-michelfeld.de/ueber-regens-wagner/erinnerungs-orte/,

speziell zu Emma Wilmersdörfer:

https://regens-wagner-michelfeld.de/ueber-regens-wagner/erinnerungs-orte/aktion-t4-emma/

Berichte aus

der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte der

jüdischen Lehrer

Ausschreibungen der Stelle des Lehrers, Vorsängers und

Schochet (1884 / 1893 / 1900 / 1904)

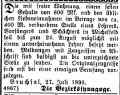

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. März 1884:

"Die mit freier Wohnung, einem festen Gehalte von 600 Mark, mit den

üblichen Nebeneinnahmen verbundene Stelle eines Kantors und

Schächters in der Gemeinde Michelfeld soll baldigst besetzt

werden. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. März 1884:

"Die mit freier Wohnung, einem festen Gehalte von 600 Mark, mit den

üblichen Nebeneinnahmen verbundene Stelle eines Kantors und

Schächters in der Gemeinde Michelfeld soll baldigst besetzt

werden.

Mit den nötigen Zeugnissen versehene Bewerbungen sind an den

Unterzeichneten zu richten. Bruchsal, den 10. März 1884. Die

Bezirks-Synagoge. Dr. J. Eschelbacher." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. Juli 1893:

"Die mit freier Wohnung, einem festen Gehalte von 600 Mark und den

üblichen Nebeneinnahmen im Betrage von ca. 400 Mark verbundene Stelle

eines Lehrers, Vorsängers und Schächters in Michelfeld soll bis zum 24.

August möglichst mit einem unverheirateten Lehrer besetzt werden.

Meldungen mit Zeugnissen in Abschrift sind baldigst an die unterzeichnete Stelle

zu senden. Die Originalzeugnisse sind erst bei einer etwaigen Berufung

vorzulegen. Bruchsal, 27. Juli 1893. Die Bezirkssynagoge." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. Juli 1893:

"Die mit freier Wohnung, einem festen Gehalte von 600 Mark und den

üblichen Nebeneinnahmen im Betrage von ca. 400 Mark verbundene Stelle

eines Lehrers, Vorsängers und Schächters in Michelfeld soll bis zum 24.

August möglichst mit einem unverheirateten Lehrer besetzt werden.

Meldungen mit Zeugnissen in Abschrift sind baldigst an die unterzeichnete Stelle

zu senden. Die Originalzeugnisse sind erst bei einer etwaigen Berufung

vorzulegen. Bruchsal, 27. Juli 1893. Die Bezirkssynagoge." |

|

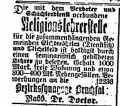

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Dezember 1900:

"Die Religionsschulstelle Michelfeld ist zu besetzen. Fixum

700 Mark, Nebengefälle für Schächten etwa 400 Mark, freie Wohnung und

40 Mark Aversum für Brennmaterial. Bewerbungen an die Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Dezember 1900:

"Die Religionsschulstelle Michelfeld ist zu besetzen. Fixum

700 Mark, Nebengefälle für Schächten etwa 400 Mark, freie Wohnung und

40 Mark Aversum für Brennmaterial. Bewerbungen an die

Bezirkssynagoge Bruchsal: Dr. Doctor." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. März 1904: "Die

mit dem Vorbeter- und Schächterdienst verbundene Religionslehrerstelle

für die zusammenhängenden Gemeinden Eichtersheim

(Dienstsitz) und Michelfeld ist baldigst durch einen seminaristisch

gebildeten Lehrer zu besetzen. Gehalt 1.000 Mark, freie Wohnung und etwa

300-400 Mark Nebengefällen. Bewerbungen an die Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. März 1904: "Die

mit dem Vorbeter- und Schächterdienst verbundene Religionslehrerstelle

für die zusammenhängenden Gemeinden Eichtersheim

(Dienstsitz) und Michelfeld ist baldigst durch einen seminaristisch

gebildeten Lehrer zu besetzen. Gehalt 1.000 Mark, freie Wohnung und etwa

300-400 Mark Nebengefällen. Bewerbungen an die

Bezirkssynagoge Bruchsal:

Rabbiner Dr. Doctor." |

40-jähriges Dienstjubiläum von Hauptlehrer

Münzesheimer (1870)

Hauptlehrer Münzesheimer war im 19. Jahrhundert über vier

Jahrzehnte wichtigste Persönlichkeit der jüdischen Gemeinde. Um 1850 besaß er

9 Viertel eigenen Ackers. Zur Bewirtschaftung zog er die Schüler der oberen

Klassen an den beiden schulfreien "halben Spieltagen" heran.

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 31. Mai 1870:

"Michelfeld, 7. Mai (1870). (Baden). Gestern wurde das

40-jährige Dienstjubiläum unseres verehrten israelitischen Hauptlehrers Münzesheimer,

welcher seit 6. Mai 1830 an der hiesigen israelitischen Volksschule mit

allseitig anerkannter Berufstreue wirkt, festlich begangen. Hierbei wurde

dem Jubilar nach einer Ansprache des hiesigen Pfarrers Becker ein von

früheren Schülern gestiftetes Kapitel von 681 Gulden übergeben,

worunter Beiträge aus den fernsten Gegenden (New York, San Francisco

etc.). Im schön geschmückten Saale des Gasthauses zum Adler vereinigten

sich die Festteilnehmer, gegen 70 an der Zahl und allen Ständen und

Bekenntnissen angehörend, zu frohem Beisammensein bei Musik und Gesang

bis zum Abende." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 31. Mai 1870:

"Michelfeld, 7. Mai (1870). (Baden). Gestern wurde das

40-jährige Dienstjubiläum unseres verehrten israelitischen Hauptlehrers Münzesheimer,

welcher seit 6. Mai 1830 an der hiesigen israelitischen Volksschule mit

allseitig anerkannter Berufstreue wirkt, festlich begangen. Hierbei wurde

dem Jubilar nach einer Ansprache des hiesigen Pfarrers Becker ein von

früheren Schülern gestiftetes Kapitel von 681 Gulden übergeben,

worunter Beiträge aus den fernsten Gegenden (New York, San Francisco

etc.). Im schön geschmückten Saale des Gasthauses zum Adler vereinigten

sich die Festteilnehmer, gegen 70 an der Zahl und allen Ständen und

Bekenntnissen angehörend, zu frohem Beisammensein bei Musik und Gesang

bis zum Abende." |

Zum Tod von Lehrer Adolf Weil in

Eichstetten (1929; war in den

1870er-Jahren Lehrer in Michelfeld)

Artikel

in "Israelitisches Familienblatt" vom 28. März 1929: "Freiburg im

Breisgau (Oberlehrer Adolf Weil). Am vergangenen Freitag wurde ein

verdienter Veteranen des Lehrerstandes, Oberlehrer Adolf Weil, wenige

Tage vor seinem 82. Geburtstage zu Grabe getragen. 36 Jahre wirkte der

Heimgegangene als Hauptlehrer an der Simultanschule in

Eichstetten, wo ihm schon vor einer

Reihe von Jahren von der Oberschulbehörde das Amt des Oberlehrers und

Schulleiters übertragen worden war. Früher war er an der Volksschule in

Reilingen,

Sandhausen und Michelfeld

tätig. Ein kenntnisreicher, vielseitig gebildeter Mann von vorbildlicher

Pflichttreue und hervorragende Eignung für sein verantwortungsvolles Lehrer-

und Erzieheramt, hat mit ihm das Zeitliche gesegnet. Seine segensreiche

Wirksamkeit ist von der Regierung durch die Verleihung des Verdienstkreuzes

vom Zähringer Löwen anerkannt worden. Die zahlreiche Beteiligung an seiner

Bestattung, bei der der Synagogenrat und die Ortsbehörde von

Eichstetten und zahlreiche seiner

Kollegen von Stadt und Land zugegen waren, sowie die Nachrufe am Grabe - es

sprach Religionslehrer Strauß für die Bezirkskonferenz und den Natalie

Eppstein-Verein, Oberlehrer Gänshirt für die Schulbehörde in

Eichstetten, Herr Heinrich Mayer -

Freiburg für den Reichsbund jüdischer

Frontsoldaten - legten Zeugnis ab von der allgemeinen Wertschätzung, der er

sich erfreuen durfte. Der Landwehr- und Reservistenverein, dem der

Verstorbene als Schriftführer angehörte, legte einen Kranz nieder. Der

Oberrat der Israeliten, die Bezirkssynagoge und der Synagogenrat Eichstetten

ließen durch den Mund des Herrn Bezirksrabbiners dem verdienstvollen

Religionslehrer Dank und Anerkennung aussprechen. Herr Bezirksrabbiner

Dr. Zimels zeichnete in seinem warm empfundenen Nachruf die

Lehrertugenden, welche den Entschlafenen in hohem Maße auszeichneten. Auch

im Ruhestand hat der bis zuletzt körperlich und geistig ungewöhnlich rüstige

Mann in Freiburg, dass er sich zu seinem alten Sitze ausersehen hatte, seine

Unterrichtstätigkeit fortgesetzt wie er sich auch auf sonstigen Gebieten: im

jüdischen Jugendbund, für den Naphtali Epstein-Verein und den

Landeswaisenverein mit Eifer und Erfolg betätigte." Artikel

in "Israelitisches Familienblatt" vom 28. März 1929: "Freiburg im

Breisgau (Oberlehrer Adolf Weil). Am vergangenen Freitag wurde ein

verdienter Veteranen des Lehrerstandes, Oberlehrer Adolf Weil, wenige

Tage vor seinem 82. Geburtstage zu Grabe getragen. 36 Jahre wirkte der

Heimgegangene als Hauptlehrer an der Simultanschule in

Eichstetten, wo ihm schon vor einer

Reihe von Jahren von der Oberschulbehörde das Amt des Oberlehrers und

Schulleiters übertragen worden war. Früher war er an der Volksschule in

Reilingen,

Sandhausen und Michelfeld

tätig. Ein kenntnisreicher, vielseitig gebildeter Mann von vorbildlicher

Pflichttreue und hervorragende Eignung für sein verantwortungsvolles Lehrer-

und Erzieheramt, hat mit ihm das Zeitliche gesegnet. Seine segensreiche

Wirksamkeit ist von der Regierung durch die Verleihung des Verdienstkreuzes

vom Zähringer Löwen anerkannt worden. Die zahlreiche Beteiligung an seiner

Bestattung, bei der der Synagogenrat und die Ortsbehörde von

Eichstetten und zahlreiche seiner

Kollegen von Stadt und Land zugegen waren, sowie die Nachrufe am Grabe - es

sprach Religionslehrer Strauß für die Bezirkskonferenz und den Natalie

Eppstein-Verein, Oberlehrer Gänshirt für die Schulbehörde in

Eichstetten, Herr Heinrich Mayer -

Freiburg für den Reichsbund jüdischer

Frontsoldaten - legten Zeugnis ab von der allgemeinen Wertschätzung, der er

sich erfreuen durfte. Der Landwehr- und Reservistenverein, dem der

Verstorbene als Schriftführer angehörte, legte einen Kranz nieder. Der

Oberrat der Israeliten, die Bezirkssynagoge und der Synagogenrat Eichstetten

ließen durch den Mund des Herrn Bezirksrabbiners dem verdienstvollen

Religionslehrer Dank und Anerkennung aussprechen. Herr Bezirksrabbiner

Dr. Zimels zeichnete in seinem warm empfundenen Nachruf die

Lehrertugenden, welche den Entschlafenen in hohem Maße auszeichneten. Auch

im Ruhestand hat der bis zuletzt körperlich und geistig ungewöhnlich rüstige

Mann in Freiburg, dass er sich zu seinem alten Sitze ausersehen hatte, seine

Unterrichtstätigkeit fortgesetzt wie er sich auch auf sonstigen Gebieten: im

jüdischen Jugendbund, für den Naphtali Epstein-Verein und den

Landeswaisenverein mit Eifer und Erfolg betätigte." |

Hauptlehrer Adolf Weil spricht bei einer Beisetzung im Friedhof in Wiesloch (1877)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Oktober 1877: "Wiesloch,

20. September (1877). Am Tag nach Jom Kippur ereignete sich in dem

eine Stunde von hier entfernten Dorf Mühlhausen ein sehr bedauernswerter

Fall. Der allgemein geachtete und beliebte Bürger Heinrich Wahl von

Sandhausen, Amts Heidelberg, ging Morgens 6 Uhr wohl und munter von seiner

Familie nach Mühlhausen, um Hopfen einzukaufen, kam auf einen Speicher,

der in Verbindung mit der Scheune steht, um Muster zu sehen; kaum dort,

tat er einen Fehltritt und stürzte 25 Fuß hoch so unglücklich herunter,

dass er sofort bewusstlos weggetragen werden musste und trotz aller

ärztlichen Hilfe, nachts 12 Uhr, seinen Leiden erlag. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Oktober 1877: "Wiesloch,

20. September (1877). Am Tag nach Jom Kippur ereignete sich in dem

eine Stunde von hier entfernten Dorf Mühlhausen ein sehr bedauernswerter

Fall. Der allgemein geachtete und beliebte Bürger Heinrich Wahl von

Sandhausen, Amts Heidelberg, ging Morgens 6 Uhr wohl und munter von seiner

Familie nach Mühlhausen, um Hopfen einzukaufen, kam auf einen Speicher,

der in Verbindung mit der Scheune steht, um Muster zu sehen; kaum dort,

tat er einen Fehltritt und stürzte 25 Fuß hoch so unglücklich herunter,

dass er sofort bewusstlos weggetragen werden musste und trotz aller

ärztlichen Hilfe, nachts 12 Uhr, seinen Leiden erlag.

Heute nun bewegte sich ein unübersehbarer Leichenzug durch hiesige Stadt

um die irdischen Überreste des Verewigten auf den hiesigen Friedhof

(Wiesloch) zu verbringen. Von Nah und Fern kamen Leute herbei, besonders

viele Christen, darunter der ganze Gemeinderat von Sandhausen, um dem

Verblichenen die letzte Ehre zu erweisen. Eine große Beteiligung an der Beisetzung

fand schon in Mühlhausen statt, und ist hier das Zeugnis für den

Verstorbenen abgelegt worden, mit welcher Anhänglichkeit die Bauern an

dem Verstorbenen hingen, wegen seines aufrichtigen Handelns. Herr

Hauptlehrer Weil aus Michelfeld gedachte in schönen Worten des

Unglücklichen.

Der zur Beisetzung hierher berufene Bezirksrabbiner Dr. Sondheimer

aus Heidelberg sprach am Grabe über die Worte Jeremia 14, Vers 17. Er war

sichtlich gerührt und entwarf in sehr ergreifenden Worten ein kurzes

Lebensbild des Verstorbenen und seines Wirkens, sodass kein Auge

tränenleer blieb.

Der Unglückliche erreichte ein Alter von 44 Jahren, war

Synagogenratsvorstand, auch war er aushilfsweise an den ehrfurchtgebietenden

Tagen schon seit mehreren Jahren ehrenamtlicher Vorbeter. Er

hinterlässt eine tief trauernde Witwe mit 6 noch kleinen, unmündigen

Kindern.

Möge der Allgütige, der da ist der Vater der Waisen und der Witwen

der schwer heimgesuchten Gattin und den lieben Kleinen seinen himmlischen

Trost senden, damit sie den Willen Gottes hoch achten und das Andenken des

Verblichenen ehren. Seine Seele sei eingebunden in den Bund des

Lebens. Ackermann,

Lehrer." |

Aus dem jüdischen Gemeindeleben

Die Auflösung der Gemeinde Ende

1935

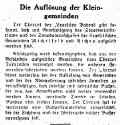

Artikel

in der Zeitschrift des Central-Vereins ("CV-Zeitung" vom 9.

Januar 1936: "Die Auflösung der Kleingemeinden. Der Oberrat

der Israeliten Badens gibt bekannt, dass mit Genehmigung des

Staatsministeriums und des Synodalausschusses die israelitischen Gemeinden

Michelfeld und Richen aufgelöst

worden sind. Artikel

in der Zeitschrift des Central-Vereins ("CV-Zeitung" vom 9.

Januar 1936: "Die Auflösung der Kleingemeinden. Der Oberrat

der Israeliten Badens gibt bekannt, dass mit Genehmigung des

Staatsministeriums und des Synodalausschusses die israelitischen Gemeinden

Michelfeld und Richen aufgelöst

worden sind.

Gleichzeitig wird bekannt gegeben, dass aus den Beständen aufgelöster

Gemeinden vom Oberrat Torarollen verwahrt werden, die anderen Gemeinden

überlassen werden können. Der Oberrat bittet weiterhin bei der

Auflösung von Gemeinden und bei der Abwanderung jüdischer Familien zu

berücksichtigen, dass jüdische und hebräische Bücher, die von den

Betreffenden nicht weiter verwendet werden können, wertvolle Dienste in

Schulen, Bünden usw. leisten können. Der Oberrat hat in Karlsruhe eine

Büchersammelstelle eingerichtet, die die Sichtung und die Weitergabe

solcher Bücher vornehmen soll." |

| |

Artikel in der "Jüdisch-liberalen Zeitung" vom 8. Januar 1936:

"Zwei jüdische Kleingemeinden in Baden aufgelöst. Karlsruhe.

Der Oberrat der Israeliten Badens gibt bekannt, dass mit Genehmigung des

Staatsministeriums und des Synodalausschusses die israelitischen Gemeinden

Michelfeld und Richen aufgelöst

worden sind."

Artikel in der "Jüdisch-liberalen Zeitung" vom 8. Januar 1936:

"Zwei jüdische Kleingemeinden in Baden aufgelöst. Karlsruhe.

Der Oberrat der Israeliten Badens gibt bekannt, dass mit Genehmigung des

Staatsministeriums und des Synodalausschusses die israelitischen Gemeinden

Michelfeld und Richen aufgelöst

worden sind." |

Berichte zu

einzelnen Personen aus der Gemeinde

"Mundtoterklärung" von Bräunle Hochstätter

(1844)

Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis" vom 27. April 1844 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen): "Wiesloch.

[Mundtoterklärung]. Bräunle Hochstätter, Tochter des

verstorbenen Baruch Hochstätter zu Michelfeld, ist wegen

Gemütsschwäche als entmündigt erklärt und der Handelsmann Simon

Oppenheimer von da als ihr Vormund aufgestellt worden, was man anmit zur

öffentlichen Kenntnis bringt. Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis" vom 27. April 1844 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen): "Wiesloch.

[Mundtoterklärung]. Bräunle Hochstätter, Tochter des

verstorbenen Baruch Hochstätter zu Michelfeld, ist wegen

Gemütsschwäche als entmündigt erklärt und der Handelsmann Simon

Oppenheimer von da als ihr Vormund aufgestellt worden, was man anmit zur

öffentlichen Kenntnis bringt.

Wiesloch, den 21. April 1844.

Großherzogliches Bezirksamt." |

Moses Menges ist ohne Erlaubnis nach Amerika

ausgewandert (1853)

Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis" vom 18- Juni 1853 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen): "Sinsheim

[Aufforderung.] Der Soldat vom 4. Infanterie-Regiment Moses Menges von

Michelfeld, hat sich heimlicher Weise von Hause entfernt und

wahrscheinlich nach Amerika begeben. Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis" vom 18- Juni 1853 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen): "Sinsheim

[Aufforderung.] Der Soldat vom 4. Infanterie-Regiment Moses Menges von

Michelfeld, hat sich heimlicher Weise von Hause entfernt und

wahrscheinlich nach Amerika begeben.

Derselbe wird daher auffordert, sich binnen 2 Monaten dahier oder

bei seinem Kommando zu stellen, widrigenfalls er, vorbehaltlich seiner

persönlichen Bestrafung im Betretungsfalle, wegen Desertion in eine

Geldstrafe von 1200 fl. verfällt werden würde,

Sinsheim, den 7. uni 1853." |

Über Zacharias Oppenheimer (1830-1904)

Zur Geschichte des Betsaals / der Synagoge

Zunächst bestand vermutlich ein Betsaal.

Noch im 18. Jahrhundert dürfte ein Synagoge erbaut worden sein. Ende der

1820er-Jahre war das Gebäude zu klein geworden. Der damalige Gemeindevorsteher

Simon Oppenheimer schrieb am 19. Mai 1829 an das Bezirksamt Sinsheim, dass durch

die Zunahme der Gemeindemitglieder auf inzwischen 120 bis 130 Personen die

Synagoge zu klein und inzwischen auch in baufälligem Zustand sei. Er habe

mehrere Baupläne und Kostenüberschläge fertigen lassen. Die Gemeinde habe

einstimmig eine Vergrößerung des Synagoge bei einem Kostenaufwand von 900 bis

1000 Gulden beschlossen und bitte das Bezirksamt um Genehmigung. Das Bezirksamt

ließ die Pläne prüfen. Vom Direktorium des Neckarkreises kam am 14. September

1830 die Baugenehmigung. Inzwischen hatte Simon Oppenheimer mit der Gemeinde

auch einen Finanzierungsplan abgesprochen. Demnach hatte die Gemeinde auf einem

Konto 400 Gulden angespart, 142 Gulden waren in der Kasse vorhanden, der

Restbetrag von 400 bis 500 Gulden sollte durch wöchentliche Beiträge der

Familienvorstände in Höhe von 2 Gulden gesammelt werden. Bevor der Bau der

Synagoge begann, wurde von einem Wieslocher Werkmeister ein Gutachten des

Synagogenbaus im Blick auf den Umbau erstellt. Dabei stellte er fest, dass die

Synagoge in einem "zerrüttetem und nicht gut zu verbesserndem Zustande sei"

und "die alte Synagoge weggeschafft und eine neue dafür erbaut werde".

Vermutlich wurden auf Grund dieses Gutachtens die Baupläne nochmals neu überdacht

und 1838 eine neue Synagoge in der Schallbachgasse ("Judengässel")

erstellt. Es handelte sich um ein Gebäude mit Betsaal, Lehrerwohnung und

Schulzimmer, in dem bis 1876 auch der Schulunterricht der Kinder stattfand,

danach - bis um 1920 - noch der Religionsunterricht der Kinder.

Mitte der 1920er-Jahre konnten bereits keine Gottesdienste

in der Synagoge gefeiert werden, da keine zehn jüdische Männer mehr am Ort

wohnten. Die jüdische Gemeinde vermietete daher den Betsaal an die politische

Gemeinde zu einem jährlichen Mietpreis von 90 RM. Als sich nach 1933 die

Beziehung zwischen politischer und jüdischer Gemeinde schnell verschlechterte,

stellte die politische Gemeinde 1935 und 1936 die Zahlung der Miete für den

Betsaal ein. Erst auf Grund mehrerer Mahnungen des Oberrates der Israeliten

wurde die Miete überwiesen, aber zugleich das Mietverhältnis vom Bürgermeister

zum 1. Januar 1937 beendet. Die politische Gemeinde stellte ihrerseits Überlegungen

zur künftigen Nutzung der Synagoge an. Im Januar 1936 stand die freiwillige

Sanitätskolonne in Michelfeld mit dem Oberrat der Israeliten dazu in

Verhandlungen. Freilich war das Gebäude inzwischen in höchst baufälligem

Zustand. Der Bezirksbaumeister stellte bei seiner Bestandsaufnahme im Februar

1936 fest, dass die Außen- und Innenwände völlig durchfeuchtet waren. Außerdem

waren der Dachstuhl teilweise eingedrückt, der Decken- und Wandverputz in

mehreren Räumen abgefallen, die Holzböden in der Wohnung im ersten Stock

angefault und die Steinböden in Keller und Decke in sehr schlechtem Zustand.

Auch die Ziegeldeckung, Dachgesimse und Kamine hätten dringend eine Reparatur nötig.

Der Bezirksbaumeister schloss seinen Bericht mit der Bemerkung: "Eine gründliche

Instandsetzung würde sehr viel Geld kosten und würde von niemand durchgeführt

werden können' und schätzte das Gebäude mit Grundstück gerade noch auf

einen Wert von 1.500 RM ein. Inzwischen hatte der Oberrat der Israeliten

Ferdinand Strauss mit der Wahrnehmung der Interessen der ehemaligen jüdischen

Gemeinde beauftragt. Strauss bat beim Bürgermeister im September 1936 darum,

die Synagogenbänke öffentlich versteigern zu dürfen, was der Bürgermeister

jedoch mit der Begründung ablehnte, dass "es mit der heutigen Zeit

unvereinbar ist, die Interessen der jüdischen Rasse oder Religionsgemeinschaft

zu vertreten". Strauss konnte die Bänke wenig später allerdings auch ohne

Versteigerungstermin verkaufen. Da auf Grund des schlechten Bauzustandes der

Synagoge an keine andere Verwendung mehr zu denken war, wurde das Gebäude am

20. Dezember 1936 an den Gewerbefortbildungsschullehrer Ernst Henny aus

Adelsheim verkauft. Er wollte das Gebäude abbrechen und das Grundstück als

Garten nützen.

Heute befindet sich auf dem Synagogengrundstück ein

Garten. Spuren oder eine Gedenktafel sind nicht vorhanden.

Fotos

Historische Darstellung:

|

|

Zeichnung der ehemaligen

Synagoge in Michelfeld

(Quelle: hier

anklicken - Zeichnung von Richard Weigel, Angelbachtal) |

| |

|

Pläne:

|

|

Plan von Michelfeld 1870 aus:

Johann Jenne, Michelfeld

s. Lit. S. 187; die Eintragung der Synagoge mit

einem "S" von Hahn |

In obigem Plan von Michelfeld mit einem roten Kreis markiert:

der Standort der

ehemaligen Synagoge in der

Schallbachgasse ("Judengässel") (topographischer Plan aus den

1970er-Jahren) |

Fotos nach 1945/Gegenwart:

Fotos um 1985:

(Fotos: Hahn) |

|

|

| |

Straßenschild für die "Schallbachgasse",

auch

"Judengässel" genannt. |

Im Bereich dieser Gärten in der

Schallbachgasse war der

Standort

der ehemaligen Synagoge |

| |

| |

|

|

| Neuere Fotos |

Neuere Fotos des Synagogengrundstückes werden

bei Gelegenheit erstellt; über Zusendungen freut sich der Webmaster von

"Alemannia Judaica", Adresse siehe Eingangsseite |

Erinnerungsarbeit vor

Ort - einzelne Berichte

|

März 2020:

Buch von Leonhard Dörfer zur

jüdischen Geschichte in Michelfeld erschienen

|

Artikel

in der Website der Gemeinde Angelbachtal vom 26. Mai 2020:

"Buch 'Jüdisches Leben in Michelfeld' erschienen

Gemeinde gibt zweites Werk von Leonhard Dörfer zur israelitischen Geschichte

heraus

Angelbachtal. (abc) Mit 'Jüdisches Leben in Michelfeld' gibt die

Gemeinde dieser Tage ein weiteres Werk zur Ortsgeschichte heraus. Nachdem

der Autor Leonhard Dörfer schon einen Band über 'Jüdisches Leben in

Eichtersheim' veröffentlicht hat, beschreibt der seit Jahrzehnten vor Ort

verwurzelte, engagierte Historiker nun die über 200-jährige Geschichte des

Michelfelder Pendants. Nach den verheerenden Verlusten an Menschen und

Wohnräumen zweier Kriege des 17. Jahrhunderts beteiligten sich die jüdischen

Mitbürger aktiv am Wiederaufbau des Ortes.

Mit 242 Personen – 20% der damaligen Einwohnerschaft – hatte die jüdische

Gemeinde 1848 ihren Höhepunkt erreicht und war damit eine der größten

jüdischen Landgemeinden in Baden. Heute ist der Judenfriedhof der einzige

sichtbare Beweis für die Existenz einer israelitischen Gemeinde; sie wurde

im November 1935 durch staatlichen Beschluss aufgelöst, nachdem sie zuvor

schon immer kleiner geworden war.

Dörfers Leistung ist umso höher zu bewerten, da der mittlerweile 88jährige

Autor in jüngster Zeit nur noch eingeschränkt mobil war. Trotzdem kann er

sich noch gut an den Anfang des Projektes erinnern: 'Im September 2016 bin

ich auf dem jüdischen Friedhof in Michelfeld Ruth Danon aus Israel begegnet,

die dort das Grab ihres Großvaters besucht hatte. Aus ihren Erzählungen

erkannte ich, dass ich fast nichts vom jüdischen Leben in Michelfeld wusste.

Und das hat mich angeregt, dieses Buch zu verfassen', so Dörfer. Schon

damals war es dem pensionierten Pädagogen nicht mehr möglich gewesen, vor

Ort im Generallandesarchiv zu recherchieren. Von früheren Besuchen hatte

Dörfer aber einiges an Material mitgebracht, das ihm als Grundstock für das

neue Werk diente. 'Dank der großen Hilfe von Diethelm Brecht ist es

gelungen, die Arbeit zu Ende zu führen', lobte er die hervorragende

Zusammenarbeit mit dem Hauptamtsleiter der Gemeinde, der ihn maßgeblich bei

der Fertigstellung unterstützt hatte.

Bürgermeister Frank Werner ist dankbar für die umfangreiche Aufarbeitung der

jüdischen Geschichte: 'Ihnen ist es zu verdanken, dass wir die

Erinnerungskultur in einer Weise pflegen können, wie es in vielen anderen

Gemeinden nicht möglich ist.' Er bedauere es außerordentlich, dass eine

offizielle Buchvorstellung in diesen Zeiten nicht möglich sei. Selbst ein

gemeinsames Pressefoto könne nicht gefertigt werden, ohne den Autor einem

gesundheitlichen Risiko auszusetzen. Aber trotzdem sei es wichtig, der

Bevölkerung dieses wichtige Werk nicht vorzuenthalten. Er bedankte sich bei

Norbert Hinzmann für die ergänzende Unterstützung des Heimatvereins zur

Herausgabe des Buchs.

Der bebilderte, von Jens Neckermann ansprechend gestaltete Band dokumentiert

das Leben und Wirken dieser jüdischen Gemeinde und schildert plastisch das

Zusammenleben der verschiedenen Konfessionen in einem ländlichen Dorf.

Schwerpunkte sind unter anderem die israelitische Schule, eine

Bestandserhebung der Häuser der jüdischen Familien, das Wirtschaftswesen und

bedeutende Persönlichkeiten, aber auch die Opfer der NS-Zeit sowie die

jüdischen Auswanderer und der heutige Kontakt mit deren Nachfahren. Eine

detaillierte Namensliste, ein Auszug aus dem Michelfelder Ortsfamilienbuch

und eine Belegungsliste des jüdischen Friedhofs machen den Band zusätzlich

zu einer wichtigen Quelle für alle ortsgeschichtlich interessierten

Leserinnen und Leser.

'Jüdisches Leben in Michelfeld' ist im verlag regionalkultur (Ubstadt-Weiher)

erschienen und umfasst 120 Seiten mit 50 teils farbigen Abbildungen, die von

einem fester Einband mit Fadenheftung zusammengehalten werden. Für 14,90

Euro pro Exemplar ist es ab sofort bei 'Blumen am Schloss' (Friedrichstraße

3/1), im Bürgerbüro des Rathauses (nach Voranmeldung unter Tel.

07265/912020) oder im Online-Bücher-Shop der Gemeinde erhältlich:

buechershop@angelbachtal.de."

Link zum Artikel |

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Franz Hundsnurscher/Gerhard Taddey: Die jüdischen Gemeinden in Baden.

1968. S. 201-202. |

| "Die jüdische Gemeinde in Michelfeld" und "Die Tuchfabrik

Oppenheimer", in: Heimatbuch Michelfeld. 1986. |

| Johann Jenne: Michelfeld. Das Dorf und seine Geschichte. Hg. von

der Gemeinde Angelbachtal. 1990. 1994². Darin: Die jüdische Gemeinde in

Michelfeld S. 105-106. |

| Joseph Walk (Hrsg.): Württemberg - Hohenzollern -

Baden. Reihe: Pinkas Hakehillot. Encyclopedia of Jewish Communities from

their foundation till after the Holocaust (hebräisch). Yad Vashem Jerusalem

1986. S. 402-403. |

|  Joachim

Hahn / Jürgen Krüger: "Hier ist nichts anderes als

Gottes Haus...". Synagogen in Baden-Württemberg. Band 1: Geschichte

und Architektur. Band 2: Orte und Einrichtungen. Hg. von Rüdiger Schmidt,

Badische Landesbibliothek, Karlsruhe und Meier Schwarz, Synagogue Memorial,

Jerusalem. Stuttgart 2007. Joachim

Hahn / Jürgen Krüger: "Hier ist nichts anderes als

Gottes Haus...". Synagogen in Baden-Württemberg. Band 1: Geschichte

und Architektur. Band 2: Orte und Einrichtungen. Hg. von Rüdiger Schmidt,

Badische Landesbibliothek, Karlsruhe und Meier Schwarz, Synagogue Memorial,

Jerusalem. Stuttgart 2007. |

|

Leonhard Dörfer: Jüdisches Leben in Michelfeld. Hrsg. von der

Gemeinde Angelbachtal. 120 S. mit 50, z.T. farbigen Abb., fester Einband.

ISBN 978-3-95505-206-5. EUR 14,90. Erschienen im Verlag Regionalkultur vgl.

https://verlag-regionalkultur.de/buecher/juedische-geschichte/1191/juedisches-leben-in-michelfeld

Leonhard Dörfer: Jüdisches Leben in Michelfeld. Hrsg. von der

Gemeinde Angelbachtal. 120 S. mit 50, z.T. farbigen Abb., fester Einband.

ISBN 978-3-95505-206-5. EUR 14,90. Erschienen im Verlag Regionalkultur vgl.

https://verlag-regionalkultur.de/buecher/juedische-geschichte/1191/juedisches-leben-in-michelfeld

Erhältlich über die Gemeinde Angelbachtal

buechershop@angelbachtal.de

|

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust".

First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel.

Michelfeld Baden. A

community existed from the late 16th century, reaching a peak population of 242

in 1841 and operating a synagogue, cemetery, and elementary school. The two

Jewish families present in 1933 dispersed in the Nazi era.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|