|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zu den Synagogen in

Baden-Württemberg

Lahr/

Schwarzwald mit Stadtteil Dinglingen (Ortenaukreis)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde

(english

version)

In Lahr bestand bereits im Mittelalter

eine jüdische Gemeinde, die bei der Judenverfolgung während der Pestzeit 1349

vernichtet wurde (vgl. Angaben unten beim Abschnitt zur Synagoge).

Erst Mitte des 19. Jahrhunderts war in Lahr wiederum die Niederlassung

von Juden möglich. Nach 1862 zogen vermehrt Juden in die aufblühende

Industriestadt. Unter den ersten waren: Isak Herbst aus Rappenau,

der 1863 ein Schuhgeschäft eröffnete; Lazarus Maier aus Eichstetten,

der 1865 eine Eisenhandlung am Bärenplatz gründete; Samuel Rosenstiel aus Schmieheim

mit einer Altwarenhandlung in der Stadt (1870), Karl Haberer aus Friesenheim

mit einem Schuhgeschäft am Urteilsplatz (1876). 1875 wurden 48 jüdische

Einwohner in der Stadt gezählt. Von den 17 männlichen Gemeindegliedern im Jahr

1888 (Gründungsjahr der Gemeinde) stammten neun aus Schmieheim,

drei aus Nonnenweier,

je einer aus Friesenheim,

Gailingen, Eichstetten,

Feudenheim

und Rappenau.

Am 22. Juni 1888 wurde die jüdische Gemeinde begründet. An Einrichtungen

hatte die Gemeinde eine Synagoge (Betsaal, s.u.) und eine Religionsschule. Die

Toten der Gemeinde wurden im jüdischen Friedhof in Schmieheim

beigesetzt. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war seit 1888 ein

Lehrer angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schächter tätig war (vgl.

Ausschreibungstexte unten). Als Aushilfskantor war nach 1896 in Lahr Bernhard

Kahn tätig (verheiratet mit Thekla geb. Rohrbacher), der aber später ertaubte

und seinen Dienst nicht mehr ausüben konnte. Die Gemeinde gehörte zum Rabbinatsbezirk

Schmieheim, nach Verlegung des Rabbinatssitzes 1893 zum Rabbinatsbezirk

Offenburg.

1900 lebten 141 jüdische Personen in der Stadt (1,1 % von insgesamt

13.577 Einwohnern); die höchste Zahl jüdischer Einwohner wurde um

1905 mit 143 Personen erreicht, um danach langsam zurückzugehen: 1925 118

(0,8 % von insgesamt 14.075 Einwohnern), 1933 96 jüdische Einwohner. Seit 1891

gehörten auch die in Dinglingen lebenden jüdischen Personen zur

Gemeinde in Lahr (1875 7, 1900 17, 1925 1 jüdischer Einwohner).

Auf dem Gefallenendenkmal des jüdischen Friedhofs Schmieheim

sind die Namen der vier jüdischen Gefallenen des Ersten Weltkriegs aus

Lahr verzeichnet: Friedrich [Fritz] Kahn (geb. 10.8.1897 in Lahr, gef.

25.7.1917), Robert Kahn (geb. 3.6.1884 in Kehl, gestorben im Lazarett

Triberg 9.10.1918), Philipp

Schnurmann (geb. 9.9.1891 in Lahr, gef. 4.7.1918), Herbert Wertheimer (geb.

21.12.1891 in Kippenheim, gef. 25.3.1918).

Um 1924 waren die Gemeindevorsteher Karl Maier und Ludwig Kaufmann. Der

Religionsunterricht der damals sieben schulpflichtigen jüdischen Kinder wurde

durch Hauptlehrer Salomon Bergheimer (in Lahr als Lehrer und Kantor seit

1906, siehe Bericht unten) erteilt. 1932 waren die Gemeindevorsteher

Berthold Ullmann (1. Vors.) und Dr. Ernst Hoffmann (2. Vors.). Weitere vier

Gemeindemitglieder gehörten dem Vorstand an. Lehrer Bergheimer hatte damals 12

Kindern Religionsunterricht zu erteilen. Als Schochet kam Herr Schwab aus Schmieheim

regelmäßig nach Lahr.

Von den bis nach 1933 bestehenden, jüdischen Familien gehörenden Handels-

und Gewerbebetrieben sind vor allem zu nennen: Zigarrenfabrik Isak Bloch (Voelckerstraße

1/11), Kurzwarenhandlung Nathan und Simon Dreyfuß (Marktplatz 5),

Herrenbekleidungshaus Adolf Friedmann (Kaiserstraße 27), Metzgerei und

Weinstube Karl Haberer (Zollamtsstraße 5), Schuhgeschäft Leo und Eugen Haberer

(Friedrichstraße 6), Eisenwarenhandlung Lazarus (später Carl) Maier (Kirchstraße

28), Ledergroßhandlung Berthold Ullmann (Alte Bahnhofstraße 3), Metallwerk

Hugo Weil, Fa. Oscar Weil (Tramplerstraße 27-31), Kaufhaus Wohlwerth (Marktstraße

52). Zu den jüdischen Kaufleuten und Händler kamen einige Lehrer (Bergheimer,

Kahn), Ärzte (Dr. Selma Wertheimer, Dr. Ernst Hofmann, Praxis Bismarckstraße

2) und Juristen (Hauser, Weinberg).

Mit der nationalsozialistischen Machtübernahme 1933 setzten auch in Lahr

die Repressalien gegen die jüdischen Bewohner ein. Von Jahr zu Jahr wurden

diese wie in ganz Deutschland immer mehr entrechtet und diffamiert, ihre Geschäfte

boykottiert. Ein Teil der jüdischen Einwohner konnte in der Folgezeit

emigrieren. Der Novemberpogrom 1938 wurde in Lahr vor allem von

Mitgliedern der Gebietsführerschule der Hitlerjugend durchgeführt. Die

Schaufensterscheiben der noch bestehenden jüdischen Geschäfte wurden

zerschlagen, die Fenster der jüdischen Häuser und Wohnungen eingeworfen, Möbel

auf die Straße geworfen. Auch der Betsaal wurde völlig demoliert (s.u.). 1939

mussten die hier noch lebenden jüdischen Einwohner in sogenannten "Judenhäusern"

zusammenziehen (z.B. im Haus Schlosserstraße 5/7). Am 22. Oktober 1940

wurden die letzten 21 jüdischen Bewohner der Stadt nach Gurs deportiert.

Von den in Lahr geborenen und/oder längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen

Personen sind in der NS-Zeit umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945") sowie bei H. Kattermann

s.Lit. unten): Alfred

Auerbacher (1938), Jakob Auerbacher (1880), Martha Auerbacher geb. Seligmann

(1903), Betty Baum geb. Meyer (1900), Leo Baum (1889), Margot Baum (1927), Hilde

Bergheimer geb. Zivi (1897), Lehrer Salomon Bergheimer (1887), Hilde Bernthal

(1893), Josef Bloch (1886), Tony Bloch geb. Baum (1889), Klara David geb. Kahn

(1879), Emma Dreyfuss geb. Wartensleben (1892), Ernst Dreyfuss (1884), Klara

Dreyfuss geb. Dessauer (1865), Ernst Fetterer (1906), Clara Frank geb. Meier

(1885), Max Frank (1880), Adolf Friedmann (1872), Bertha Friedmann geb.

Weinberger (1876), Ludwig Grünbaum (1904), Max Günzburger (1874), Anna Haberer

geb. Neuhaus (1883), Fanny Haberer geb. Baum (1887, Hilde Haberer geb. Wurmser

(1886), Julie Haberer (1892), Marie Haberer (1866), Toni Heimann verh.

Lindheimer (1904), Bella Isenberg geb. Kahn (1901), Jeanette Kahn (1864), Thekla

Kahn geb. Rohrbacher (1868), Thekla Kahn verh. Schweitzer (1877), Martin Krause

(1892), Mina Krause geb. Wertheimer (1892), Hans Herbert Lederer (1921), Jenny

Lederer geb. Wertheimer (1895), Leopold Lederer (1889), Walter Lederer

(1924), Auguste Löb geb. Hannover (1871), Karoline Löwenstein (1895), Rudolf Löwenthal (1908), Berthold Maier

(1877), Charlotte Maier geb. Dreyfuß (1885), Johanna Marx verwitwete

Oppenheimer geb. Dreyfuß (1887), Irma Neumann geb. Ullmann (1880), Frieda

Schnurmann verh. Fried (1877), Johanna Schnurmann (1864), Hermine Helene Stern

geb. Kahn (1874), Martin Stern (1879), Berthold (Bernhard) Ullmann (1884), Elsa

Ullmann geb. Heilbronner (1889), Johanna Ullmann geb. Scheich (1891), Oskar

Ullmann (1879), Bertha Weil geb. Schnurmann (1873), David Theo Weil (1900),

Moritz Weil (1873), Siegfried (Fritz) Weil (1882), Fanny Weinberg geb. Model

(1897), Max Weinberg (1884), Tilly Weißbart (1883), Kurt Wertheimer (1905).

Auf dem Friedrich-Ebert-Platz erinnert ein Mahnmal zur Erinnerung der jüdischen

Einwohner Lahrs in das Internierungslager Gurs in Südfrankreich (siehe Fotos

unten). Ein

identisches Mahnmal aus Lahrs steht in der zentralen Gedenkstätte

in Neckarzimmern.

Aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte der

jüdischen Lehrer

Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet 1887 /

1893 / 1900 / 1901 / 1903 beziehungsweise eines Aushilfskantors 1924

Anzeige

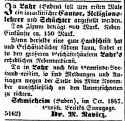

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. Oktober 1887: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. Oktober 1887:

"In

Lahr (Baden) soll zum ersten Male ein israelitischer Kantor,

Religionslehrer und Schächter angestellt werden.

Das Fixum beträgt 800 Mark. Nebeneinkünfte ca. 150 Mark.

Wenn derselbe eine gute Handschrift hat und Geschäftsbücher führen

kann, findet er in den größeren Geschäftshäusern Lahr's erheblichen

Nebenverdienst.

Da in Lahr noch kein Gemeinde-Vorstand existiert, so sind Meldungen

und Anfragen wegen der Stelle bis Mitte November ausschließlich an den

Unterzeichneten zu richten.

Schmieheim (Baden), im Oktober 1887: Großherzogliche

Bezirks-Synagoge. Dr. M. Ravicz." |

| |

Anzeige

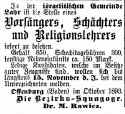

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 20. Oktober 1893: Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 20. Oktober 1893:

"In der israelitischen Gemeinde Lahr ist die Stelle eines

Vorsängers,

Schächters und Religionslehrers sofort zu besetzen.

Gehalt 850, Schechitagebühren 300, sonstige Nebeneinkünfte ca. 150

Mark.

Ledige Kandidaten, welche im Besitz guter Zeugnisse sind, wollen sich bis

längstens 15. November dieses Jahres bei dem Unterzeichneten

melden.

Offenburg (Baden) im Oktober 1893. Die Bezirks-Synagoge. Dr. M.

Ravicz." |

| |

Anzeige

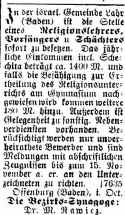

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. Oktober 1900: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. Oktober 1900:

"In

der israelitischen Gemeinde Lahr (Baden) ist die Stelle eines Religionslehrers,

Vorsängers und Schächters sofort zu besetzen. Das jährliche

Einkommen inklusive Schechita beträgt ca. 1.400 Mark und falls die

Befähigung zur Erteilung des Religionsunterrichts am Gymnasium

nachgewiesen wird, kommen weitere 180 Mark hinzu. Außerdem ist

Gelegenheit zu sonstigen Nebenverdiensten vorhanden. Berücksichtigt

werden nur unverheiratete Bewerber und sind Meldungen mit abschriftlichen

Zeugnissen bis zum 15. November dieses Jahres an den Unterzeichneten zu

richten.

Offenburg (Baden), im Oktober.

Die Bezirks-Synagoge: Dr. M. Rawicz." |

| |

Anzeige

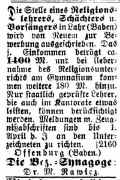

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. März 1901: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. März 1901:

"Die

Stelle eines Religionslehrers, Schächters und Vorsängers in Lahr

(Baden) wird von Neuem zur Bewerbung ausgeschrieben. Das jährliche

Einkommen beträgt ca. 1.400 Mark und bei Übernahme des

Religionsunterrichts am Gymnasium kommen weitere 180 Mark hinzu. Nur

staatlich geprüfte Lehrer, die auch im Kantorate etwas leisten, können

berücksichtigt werden. Meldungen mit Zeugnisabschriften sind bis 1. April

dieses Jahres an den Unterzeichneten zu richten.

Offenburg (Baden).

Die Bezirkssynagoge:

Dr. M. Rawicz." |

| |

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 9. Juli 1903: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 9. Juli 1903:

"Durch die Berufung des bisherigen Lehrers nach Heilbronn, ist

die

Vorsänger-, Schächter- und Religionslehrerstelle

in Lahr (Baden), neu zu besetzen. Das Fixum beträgt 850 Mark,

Einkünfte aus der Schechita 300 Mark, sonstige Gefälle ca. 100 Mark.

Für Übernahme des Rechner- und Ratschreiberdienstes bei der

israelitischen Gemeinde sind 90 Mark und für Erteilung des

Religionsunterrichts an der Realschule 80 Mark ausgeworfen, sodass mit der

Stelle ein Einkommen von 1420 Mark verbunden ist. Außerdem ist

Gelegenheit zu Nebenverdiensten in Lahr vorhanden. Berücksichtigt werden

nur unverheiratete Bewerber und wollen solche ihre Meldungen mit

Zeugnisabschriften bis 1. August dieses Jahres bei dem Unterzeichneten

einreichen.

Offenburg (Baden), im Juli 1903. Die Bezirks-Synagoge:

Dr. M. Rawicz." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. Juli 1924: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. Juli 1924:

"Aushilfskantor

für die Spätjahrsfeiertage gesucht.

Israelitische Kultusgemeinde

Lahr." |

Lehrer Salomon Bergheimer kommt nach Lahr

(1906)

Aus

einem Bericht über Entscheidungen des Oberrates in Baden im

"Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 16. November

1906: "Besetzt wurden folgende Religionslehrerstellen: Lahr durch

Lehrer S. Bergheimer von Diersburg..." Aus

einem Bericht über Entscheidungen des Oberrates in Baden im

"Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 16. November

1906: "Besetzt wurden folgende Religionslehrerstellen: Lahr durch

Lehrer S. Bergheimer von Diersburg..." |

| Anmerkung: Lehrer Salomon Bergheimer war

bis in die NS-Zeit Lehrer und Kantor der Gemeinde. Er ist 1936 nach

Mannheim verzogen und wurde von dort 1940 nach Gurs verschleppt, später nach

Auschwitz, wo er ermordet wurde. |

Berichte

zu einzelnen Personen aus der jüdischen Gemeinde

Prozess vor dem Schöffengericht Lahr 1908

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Oktober 1908: "Lahr,

2. Oktober 1908. Ein interessanter Beleidigungsprozess spielte sich

gestern vor dem hiesigen Schöffengericht ab. Angeklagt war der Rentier Joseph

Kaufmann aus Lahr wegen Beleidigung des Hauptmanns von Denicke vom

Infanterie-Regiment Nr. 169. Der Angeklagte hatte behauptet, der Hauptmann

habe einen Einjährigen Dreyfuß seines israelitischen Glaubens wegen bei

seiner Beförderung übergangen. Die Anklage wurde auf Antragt des

Regiments erhoben. Die Verteidigung des Angeklagten lag in den Händen des

Rechtsanwalts Dr. Frank - Mannheim. In der Beweisaufnahme gab der als

Zeuge einvernommene Oberst von Randow auf Befragen des Verteidigers zu,

dass im Laufe des letzten Jahres eine kaiserliche Kabinettsorder durch den

Kriegsminister den Regimentern zur Kenntnis gebracht worden sei, in der

bestimmt wird, dass bei militärischen Beförderungen keinerlei

Unterschiede zwischen den Angehörigen der verschiedenen Konfessionen

gemacht werden dürfe. Er - der Oberst - fasse diese Kabinettsorder so

auf, dass sich diese Ordner nicht nur auf die Beförderung von Katholiken

und Protestanten, sondern auch auf die Beförderung von Juden beziehe, und

er fühle sich schwer beleidigt, wenn ihm jemand den Vorwurf mache, dass

er einer Allerhöchsten Kabinettsorder zuwiderhandle. Das Urteil des

Gerichts lautete auf 50 Mark Geldstrafe. Der Prozess ist vor allem deshalb

von Bedeutung, weil in ihm zum ersten Male authentisch die Existenz der

Kaiserlichen Kabinettsorder betreffs die gleichmäßige Berücksichtigung

aller Konfessionen bei militärischen Beförderungen festgestellt worden

ist." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Oktober 1908: "Lahr,

2. Oktober 1908. Ein interessanter Beleidigungsprozess spielte sich

gestern vor dem hiesigen Schöffengericht ab. Angeklagt war der Rentier Joseph

Kaufmann aus Lahr wegen Beleidigung des Hauptmanns von Denicke vom

Infanterie-Regiment Nr. 169. Der Angeklagte hatte behauptet, der Hauptmann

habe einen Einjährigen Dreyfuß seines israelitischen Glaubens wegen bei

seiner Beförderung übergangen. Die Anklage wurde auf Antragt des

Regiments erhoben. Die Verteidigung des Angeklagten lag in den Händen des

Rechtsanwalts Dr. Frank - Mannheim. In der Beweisaufnahme gab der als

Zeuge einvernommene Oberst von Randow auf Befragen des Verteidigers zu,

dass im Laufe des letzten Jahres eine kaiserliche Kabinettsorder durch den

Kriegsminister den Regimentern zur Kenntnis gebracht worden sei, in der

bestimmt wird, dass bei militärischen Beförderungen keinerlei

Unterschiede zwischen den Angehörigen der verschiedenen Konfessionen

gemacht werden dürfe. Er - der Oberst - fasse diese Kabinettsorder so

auf, dass sich diese Ordner nicht nur auf die Beförderung von Katholiken

und Protestanten, sondern auch auf die Beförderung von Juden beziehe, und

er fühle sich schwer beleidigt, wenn ihm jemand den Vorwurf mache, dass

er einer Allerhöchsten Kabinettsorder zuwiderhandle. Das Urteil des

Gerichts lautete auf 50 Mark Geldstrafe. Der Prozess ist vor allem deshalb

von Bedeutung, weil in ihm zum ersten Male authentisch die Existenz der

Kaiserlichen Kabinettsorder betreffs die gleichmäßige Berücksichtigung

aller Konfessionen bei militärischen Beförderungen festgestellt worden

ist." |

Persönlichkeiten und auf sie bezogene

Erinnerungsmale

Ludwig Frank. Der aus Nonnenweier stammende spätere Rechtsanwalt wohnte 1885 bis 1897 in Lahr (1893 Abitur am Gymnasium Lahr); an ihn erinnern in Lahr die Ludwig-Frank-Straße und das Seniorenzentrum

"Ludwig-Frank-Haus" (Marie-Juchacz-Straße 8).

Das Hedwig-Wachenheim-Haus (Am Schützenplatz 15) ist nach der aus Mannheim stammenden jüdischen Sozialpolitikerin und Publizistin benannt.

Anzeigen

jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

Zum Tod von Robert Kahn aus Lahr im

Lazarett in Triberg (1918)

Anzeige im "Israelitischen Familienblatt" vom 17. Oktober 1918: "Todesanzeige. Anzeige im "Israelitischen Familienblatt" vom 17. Oktober 1918: "Todesanzeige.

Unser hervorragend seelenguter, treusorgender lieber Sohn, Bruder, Onkel,

Neffe und Vetter

Kanonier Robert Kahn Inhaber der württembergischen Tapferkeitsmedaille

ist uns im vollendeten 34. Lebensjahr ganz unerwartet rasch in einem Lazarett in

Triberg durch den Tod

entrissen worden.

Schmerzerfüllt und tiefbewegt machen

wir hiervon Mitteilung.

In schwerstem Leide: Familie Leopold Kahn Witwe. Lahr in Baden. " |

Hochzeitsanzeige von Willy Hirsch und Ruth geb.

Ottenheimer (1935)

Anmerkung: Willy Jakob Hirsch (geb. 29. März 1898 in Karlsruhe) war

als Kaufmann und Vertreter tätig, wohnte 1931 in Lahr, Luisenstraße 14. Er

heiratete am 22. August 1935 Ruth geb. Ottenheimer (geb. 15. Februar 1908

in Ludwigsburg als Tochter von Adolf Ottenheimer und Henriette geb. Eichengrün,

die beide nach der Deportation in Maly Trostinec ermordet worden), als

Kontoristin tätig, angestellt in der Kanzlei von Rechtsanwalt Dr. Julius Schmal

in Ludwigsburg (1933 geschlossen), dann beim jüdischen Oberrat in Stuttgart und

schließlich in Feuerbach. Nach der Eheschließung wohnte das Paar in Lahr;

beide waren beim Einheitspreisgeschäft tätig; beide sind 1937 in die USA

emigriert. 1939 ist Sohn Ernest geboren. Um 1964 lebte das Ehepaar Hirsch in

Brooklyn, seit 1968 in Kalifornien (noch um 1980 in Albany, CA.). Sohn Ernest

hat den Grad eines Ph.D. in physikalischer Chemie erworben (verheiratet in

Kalifornien, drei Töchter). Quelle: Hahn, Jüdisches Leben in Ludwigsburg S.

493-494.

Ruth Hirsch geb. Ottenheimer starb am 22. Januar 1989 in Alameda Ca. http://www.geni.com/people/Ruth-Hirsch/6000000027649880019

Willy (William) Hirsch starb am 4. Januar 1985 in Contra Costa County, Ca http://www.geni.com/people/William-Willy-Hirsch/6000000027649938215

Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. August 1935: Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. August 1935:

"Ihr Vermählung geben bekannt

Willy Hirsch - Ruth Hirsch geb. Ottenheimer

Lahr i. Baden Amtmann-Stein-Str. 12 -

Ludwigsburg.

Trauung: 25.8., 1 Uhr, Synagoge Ludwigsburg.

Hochzeit: Restaurant Bloch, Stuttgart". |

Zur Geschichte des Betsaals/der Synagoge

Mittelalterliche

Gemeinde. Das

mittelalterliche Wohngebiet lag in der "Judengasse" (heute

südlicher Bereich des Marktplatzes - ehem. Vorderer Meierhof -

und Metzgerstraße zwischen Marktstraße und Schillerstraße), wo sich im Bereich

Ecke Metzgerstraße/Schillerstraße die Synagoge und ein "Judenbrunnen"

befanden. Der Judenbrunnen, die Judengasse und ein Jude namens Michel werden im

Lahrer Bürgerbuch von 1356 genannt.

Die "Judengaß" hatte nach dem Plan der Stadt Lahr von 1723 einen

direkten Zugang zur Marktstraße durch einen bis heute erhaltenen "Gotischen

Torbogen" aus dem 15. Jahrhundert unmittelbar neben der mittelalterlichen "Metzig"

(Fleischverkaufsstelle der Stadt; über dem Durchgang - vom Marktplatz gesehen -

noch Rest eines spätgotischen Fensters).

Auf einem Plan von 1791 (Plan der mittelalterlichen Stadt Lahr nach der

ersten Vermessung von Deißinger aus dem Jahre 1791) sind "Judengasse" und der

Brunnen gegenüber dem Plan von 1723 nur noch in einem Teilbereich - zwischen dem ersten und zweiten Mauerring gelegen - eingetragen: die

Judengasse links der Mitte des Planes; in der Mitte der Gasse ein Punkt, der den

Judenbrunnen markiert.

Wann - vermutlich zur Vergrößerung des Marktplatzes - ein Teil der Judengasse

abgebrochen wurde, ist nicht bekannt. Auch die heute erhaltenen Gebäude im

Bereich der früheren "Judengasse" gehen nicht auf mittelalterliche Zeiten

zurück.

|

|

| Eintragung

der "Judengasse" im Plan der Stadt Lahr von 1723. Die "Judengaß"

hatte direkten Zugang über ein Tor zur Marktstraße; dieses Tor gegenüber der

"Kirchgaß" (Kirchstraße) ist bis heute erhalten. Am Ende der "Judengaß" ist

im Plan von 1723 der Standort der "Judenschul" (Synagoge) eingetragen. |

Im

Plan von 1791 ist nur noch ein Teil der ursprünglichen "Judengasse"

eingetragen. Der Durchgang von der Marktstraße (bei der "Metzig" Nr. 27) ist

erkennbar.

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Durchgang

von der Marktstraße zur früheren Judengasse mit Hinweis auf den "Gotischen

Torbogen" und die Reste des gotischen Fensters.

|

Ehemalige

"Judengasse" im südlichen

Bereich des Marktplatzes |

Die Gemeinde des 19./20. Jahrhunderts

konnte 1888

einen Betsaal im Obergeschoss des Hauses Bismarckstraße 12 einrichten.

Am 27. September war die Einweihung des Saales, verbunden mit der Einweihung

einer neuen Torarolle, die David Weill aus Kippenheim gestiftet hatte.

Bezirksrabbiner Dr. Victor Meyer Rawisz aus Schmieheim hielt die Weiherede. Der

Lahrer Gemeinderat wurde zu diesem Fest eingeladen, einige Mitglieder waren auch

erschienen. Nach der religiösen Feier folgte ein Festessen mit Tanz im Gasthaus

zur Sonne.

Der Betsaal war sehr schlicht eingerichtet, ohne farbigen

Wandschmuck. Männer und Frauen saßen in voneinander getrennten Bankreihen. In

der Mitte vor der Gemeinde war auf einem Tisch ein einfacher Toraschrein

aufgestellt, daneben eine Menora. Davor hatte, etwas erhöht, der Vorbeter

seinen Platz. Links vorne stand ein Harmonium. Ein Sängerchor – bestehend aus

einigen Kindern und mehreren der jüdischen Frauen – fand seinen Platz neben

dem Harmonium.

|

Aus der Broschüre von H. Kattermann S. 11-12 über "Kulträume und

Gottesdienst" in Lahr: "Die Kulträume waren sehr schlicht

eingerichtet, ohne farbigen Wandschmuck. Männer und Frauen saßen getrennt in

zwei Bankreihen, wie das in Synagogen üblich ist. In der Mitte vor der Gemeinde

war aufn einem Tisch die Torarolle aufgestellt und daneben der siebenarmige

Leuchter. Davor stand, etwas erhöht, der Vorleser, um aus der Tora ... den

jeweiligen Text vorzulesen. Über der Kanzel hing das ewige Licht.

Links vor der Gemeinde standen Harmonium und Sängerchor. Herr Götz Samuel

Hauser (geb. 1924) ... berichtet in einem Brief: "Herr Salomon

Bergheimer war Kantor und war auch wie ein Rabbiner tätig. Er war auch

gleichzeitig Lehrer für Religion.

Gottesdienst war jeden Freitag abend und Samstag morgen und natürlich an allen

Festtagen. Frau Hofmann (Frau von Dr. Hofmann) spielte Harmonium, während der Sängerchor

(wir Kinder und ein paar der Frauen) sang. An Festtagen sang Frau Hofmann solo

(bei der Seelenfeier am Versöhnungstag immer Schuberts Lied: 'Allerseelen').

An hohen Feiertagen wurde auch das Schofarhorn geblasen, eine schwere Kunst,

anfangs des Jahrhunderts blies es Viehhändler Leopold Wertheimer.

Der Religionsunterricht war in einem Zimmer neben dem Betsaal und später auch

in einer der Wohnungen. Ruth Hofmann und ich hatten (nach 1933) unseren

Unterricht in unserer Wohnung.

http://www.badische-zeitung.de/lahr/wenn-das-haus-geschichte-atmet--85229310.html

In den Jahren 1934/36 wanderten verschiedene Familien schon aus, und es war dann

am Samstag morgen schon schwieriger 'Minien' zu bekommen... Die Festtage waren

immer sehr festlich und der Betsaal war ziemlich

voll".

|

Beim Novemberpogrom 1938 wurde der Betsaal von

Mitgliedern der Gebietsführerschule der Hitlerjugend in Lahr demoliert. Sie

warfen die Kultgegenstände aus dem Betsaal auf die Straße. Nach 1938 war noch ein Betsaal im Haus der jüdischen

Familie Schnurmann vorhanden (Schlosserstraße 7). In dieses Haus wurden 1939/40

auch einige Familien, die noch in Lahr geblieben waren, zwangsweise einquartiert

("Judenhaus").

Das Haus des Betsaales Bismarckstraße 12 ist als Wohnhaus

erhalten. Eine Gedenktafel ist angebracht.

Fotos

Historisches Foto:

Fotos nach 1945/Gegenwart:

Erinnerungsarbeit

vor Ort - einzelne Berichte

| November 2011:

Putzaktion für die "Stolpersteine" in

der Stadt |

Artikel von "zena" in der

"Badischen Zeitung" vom 19. November 2011: "Glänzende

Stolpersteine, weiße Rosen und Kerzen.

Lahr. Fünf Stolpersteine sind in den Boden in der Lotzbeckstraße 15

eingelassen. Dort hat die jüdische Familie Lederer gewohnt, die am 22.

Oktober 1940 ins südfranzösische Gurs deportiert wurde. Vergangenen

Donnerstag hat die Regionalgruppe Geroldsecker Land des Historischen

Vereins für Mittelbaden in ihrer jährlichen Stolperstein-Aktion den

Lahrer Juden gedacht..."

Link

zum Artikel - auch eingestellt

als pdf-Datei. |

| |

| März/Mai 2014:

2014 werden weitere "Stolpersteine"

verlegt |

Ende 2013 hat die Regionalgruppe

Geroldsecker Land des Historischen Vereins für Mittelbaden die organisatorische Betreuung der Verlegung der Stolpersteine in Lahr übernommen. 2014 sollen insgesamt 19 Gedenksteine für Opfer des Nationalsozialismus verlegt werden.

Link

zu einer Pressemitteilung bei bo.de |

| |

| 19 Stolpersteine werden diesmal verlegt (veröffentlicht am Mo, 19. Mai 2014 auf badische-zeitung.de) |

| 19 weitere Stolpersteine werden in Lahr verlegt (veröffentlicht am Mi, 21. Mai 2014 18:24 Uhr auf badische-zeitung.de) |

| Wenn das Haus Geschichte atmet (veröffentlicht am Fr, 23. Mai 2014 auf badische-zeitung.de) |

| Hinweis: "Stolpersteine" wurden

verlegt für folgende jüdische Personen: Adolf Friedmann, Bertha

Friedmann, Erich Friedmann, Leo Haberer, Anna Haberer, Hilda Haberer,

Hilda Haberer geb. Wurmser, Marie Haberer, Eugen Haberer, Hede Haberer,

Karoline Groß, Delphine Kassewitz geb. Haberer, Bernhard Berthold

Ullmann, Johanna Ullmann geb. Schweich, Hans Siegbert Ullmann, Edith

Ullmann, Ruth Ullmann. vgl. Informationen bei

https://stolpersteine-guide.de/map/staedte/199/lahrschwarzwald |

| "Erinnerung

an das Schicksal Johanna Ullmanns" (Artikel in der

Lahrer Zeitung vom 3. September 2014) |

| |

| Oktober 2014:

Über

die Recherchen von Norbert Klein zur Reichspogromnacht in Lahr 1938 |

| Es gab kein Interesse an der Wahrheit (veröffentlicht am Do, 16. Oktober 2014 18:48 Uhr auf badische-zeitung.de) |

| |

| November 2014: Buch über Stolperstein-Opfer

erschienen -

fünf weitere "Stolpersteine" wurden verlegt |

Schüler haben ein Buch über Stolperstein-Opfer zusammengestellt (veröffentlicht am Fr, 28. November 2014 16:32 Uhr auf badische-zeitung.de)

Artikel von Endrik Baublies in der "Lahrer Zeitung" vom 28. November 2014: "Lahr.

Das Vergessen verhindern

Lahr. Stolpersteine gibt es in der Stadt seit dem Jahr 2004. Schüler

der Klasse 10a, Jahrgang 2013/14 der Friedrichschule, haben jetzt ein Buch

'Stolpersteine in Lahr' veröffentlicht.

Derzeit gibt es in der Stadt mehr als 20 Stolpersteine, die Orte markieren,

wo Mitbürger lebten, die Opfer der Verfolgungen im Dritten Reich geworden

sind. Das Buch erzählt aber mehr. Hildegard Katterman engagierte sich als

Lehrerin in der Stadt in den 50er- und 60er-Jahren für eine offensive

Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus. Damals eckte sie damit an. Im

Buch 'Stolpersteine in Lahr' wird auch an diese Frau und ihr Engagement

erinnert."

Link zum Artikel

Artikel von Burkhard Ritter in "baden-online" bo.de vom 27. November 2014:

"Lahr. Fünf neue Stolpersteine

Lahr. Der Kölner Kunstschaffende Gunter Demnig hat gestern Nachmittag

vor dem Haus Lotzbeckstraße 13 fünf Stolpersteine verlegt. Die Gedenksteine

sind den jüdischen Familien Isenberg und Kahn gewidmet, die von 1922 bis

1939 in dem Haus des ehemaligen Café Bauer gewohnt hatten.

An das Leben und Schicksal der beiden verwandten Familien erinnerte

beim gestrigen Zeremoniell Norbert Klein von der Regionalgruppe Geroldsecker

Land des Historischen Vereins Mittelbaden. Fred Isenberg war mit drei Jahren

einst der jüngste jüdische Lahrer, der 1940 von den Nazis nach Gurs

deportiert wurde. Dass er heute noch lebt, hat er einer amerikanischen

Hilfsorganisation zu verdanken, die den Jungen einst aus dem

Deportationslager geschmuggelt hat. Die ehrenamtlich recherchierende

Lahrerin Doris Gerteis hat dies vor einem Jahr ausfindig gemacht und

Briefkontakt mit Fred Isenberg (77) aufgenommen, der in der Nähe von

Phoenix/Arizona lebt.

Einen Vortrag über seine Stolperstein-Verlegungen hielt Gunter Demnig

gestern Abend im früheren Haus der jüdischen Familie Ullmann in der Alten

Bahnhofstraße 3. Zum gleichen Thematik wird heute, Donnerstag, um 17 Uhr in

der Friedrichschule das neue Buch 'Stolpersteine in Lahr' vorgestellt – ein

gemeinsames Projekt von Schülern der Friedrichschule und dem Historischen

Verein Mittelbaden."

Link zum

Artikel |

| |

|

Mai 2015:

Weitere "Stolpersteine" verlegt

vgl. Fotos oben |

Artikel von Endrik Baublies in der "Lahrer

Zeitung" vom 21. Mai 2015: "Erinnerung an das Schicksal der Familie

Dreyfuß

Lahr. Vier neue Stolpersteine auf dem Lahrer Marktplatz erinnern an das

Schicksal der jüdischen Familie Dreyfuß, die im Haus Marktstraße 5

lebte. Karen und Geoffrey Elson, Nachfahren der Lore Dreyfuß, Vertreter der

Stadtverwaltung, des Historischen Vereins und rund 50 Gäste gedachten

gestern mit der Verlegung der Stolpersteine der Lahrer Familie. Norbert

Klein vom Historischen Verein erzählte das Schicksal der Familie: Ernst,

Klara und Emma Dreyfuß starben durch die Verbrechen der Nazis in

Konzentrationslagern. Klara unmittelbar nach der Deportation nach Gurs, die

anderen wurden in Auschwitz ermordet. Lore, die von den Elten als

15-Jährige im Jahre 1936 nach England in Sicherheit gebracht wurde,

überlebte und emigrierte später in die USA, wo sie heiratete. Karen, die

Tochter, die dann den Rabbi Geoffrey Elson heiratete, lebt heute in Ohio.

Lore starb 2008. Das Ehepaar Elson war bei der Verlegung der Stolpersteine

anwesend. Der Rabbi mahnte, dass es keine Zukunft gebe, ohne das Wissen um

die Vergangenheit. Es gelte, Schrecken, Verlust und Trauer zu bewahren.

Stefan Zimmermann hat Kontakt zu Erna Backowies, ebenfalls eine Lahrerin,

die Lore in den USA wiedergefunden hatte. Sie habe, erklärte Zimmermann, die

Idee der Stolpersteine aus den Staaten beharrlich verfolgt. Ihre Botschaft

war als Zeitzeugin der Verbrechen daher besonders eindringlich: 'Die

Geschichte hat Furchtbares hinterlassen.' Aufgrund ihrer 97 Jahre sei es ihr

aber nicht vergönnt, bei der Zeremonie anwesend zu sein.

Das Gedenken an die Opfer der Nazis sei heute eine Selbstverständlichkeit.

Damit hatte Walter Caroli, ehrenamtlicher Stellvertreter des

Oberbürgermeisters, die Zeremonie eröffnet. Er bezeichnete das Gedenken als

eine moralische Aufgabe. Dieser Auftrag sorge für Schutz und bewahre

Mitmenschlichkeit. Thorsten Mietzner, Vorsitzender des Historischen Vereins

in Lahr, sprach von einem 'Moment der Hoffnung'. Die Steine würden nicht nur

die Gegenwart oder die Vergangenheit darstellen, sondern auch an eine

Zukunft mahnen. Mietzner sagte das, angesichts brennender Asylbewerberheime

oder – ein Lahrer Thema – einer Debatte um den Bau einer Moschee. Es gehe um

ein Recht auf Leben und um das der Freiheit. Die Zeremonie sei ein Signal

einer solchen Wunschvorstellung. Der Historiker hatte zuletzt einen

versöhnlichen Gedanken. Ein Prozess wie der dieser Stolpersteine sei heute

auf eine breite Basis und ein entsprechendes zivilgesellschaftliches

Engagements gestellt. Einen kurzen Dank sprach Mietzner Doris Gerteis aus.

Sie ist in Lahr maßgeblich an den Stolpersteinen beteiligt. Bettina Hakuis

begleitete die Zeremonie auf der Querflöte. Joachim Geiger vom Bau- und

Gartenbetrieb zementierte die Steine in das Pflaster. Er vertrat den

Künstler Gunter Demnig, der die Idee der Stolpersteine gehabt hat."

Link zum Artikel |

| |

September 2015:

Weitere Verlegung von

"Stolpersteinen" in Lahr

Vgl. zu Familie Maier Fotos oben, zu Selma Wetheimer

https://stolpersteine-guide.de/map/biografie/2869/selma-wertheimer-friedrichstr.-7

|

Artikel von Endrik Baublies in der "Lahrer

Zeitung" vom 10. September 2015: "Lahr Jetzt 52 Stolpersteine in Lahr

Lahr. Vier neue Stolpersteine in Lahr erinnern an das Schicksal der

jüdischen Familie Maier und der Ärztin Selma Wertheimer. Gunter Demnig

verlegte drei der Steine am Eingang des heutigen Tabakhauses in der oberen

Marktstraße und einen vor dem Eingang zum Stiftsschaffneigebäude. Doris

Gerteis, die Organisatorin der Aktion in Lahr, und Juliana Bauer, die

Stadtführungen zum jüdischen Leben in der Stadt macht, erinnerten zuerst in

der Marktstraße 15 an das Schicksal der Familie Maier. Berthold Maier,

der aus Hilsbach bei Sinzheim stammte,

eröffnete dort sein Schuhgeschäft im Jahre 1902. Der Laden dürfte älteren

Einwohnern noch unter dem Namen 'Schlappen Maier' bekannt sein. 1910

heiratete er Charlotte Dreyfuß. Im Jahre 1929 schloss er das Geschäft,

wahrscheinlich aufgrund der Weltwirtschaftskrise, wie Gerteis und Bauer

vermuteten. Die Ächtung begann mit der Machtübernahme durch die Nazis. 1937

musste er sein Gewerbe als Textilvertreter aufgeben. Mit der

Reichspogromnacht im November 1938 wurde Berthold Maier, wie alle männlichen

Juden aus Baden, aus der Pfalz und dem Saarland, in Dachau das erste Mal

eingesperrt. 1940 erfolgte die Deportation nach Gurs. Am 10. August 1942 ist

das Ehepaar in Auschwitz ermordet worden.

Der dritte Stolperstein in der Marktstraße erinnert an den Sohn Otto Maier,

geboren 1915. Er emigrierte 1935 nach Palästina und kämpfte auf der Seite

der Alliierten gegen die Nazis. Er wurde 1944 in Italien verwundet. 1948

fiel Otto Maier im israelischen Unabhängigkeitskrieg. Bei den Lahrer

Stolpersteinen fehlt das Gedenken an den älteren Sohn, Walter Maier. Er

verließ Lahr 1932 zum Studium in Heidelberg. Da die Lahrer Stolpersteine an

Verfolgte und Opfer der Jahre 1933 bis 1945 erinnern sollen, gehört sein

Stolperstein nicht hierher.

Im Gebäude Friedrichstraße 7, dem heutigen Stiftsschaffneigebäude, hatte die

Ärztin Selma Wertheimer ab dem Jahr 1931 ihre Praxis. Hier verlegte Demnig

den vierten Stolperstein (wir haben darüber bereits berichtet). Damit gibt

es in Lahr inzwischen 52 Stolpersteine an 25 Orten. Thorsten Mietzner,

Stadthistoriker und Vorsitzender des der Sektion 'Geroldsecker Land' des

Historischen Vereins Mittelbaden, erinnerte daran, dass die Stolpersteine

nicht als Gedenksteine gedacht seien. 'Sie erinnern an konkrete Menschen,

denen Unrecht angetan wurde.' Es gehe dabei um Unrecht, dass nicht wieder

gut gemacht werden könne. Der Historiker nannte diese Art der Erinnerung

einen 'Stachel in der Gesellschaft'. Damit spannte Mietzner den Bogen von

der braunen Diktatur zur Gegenwart. Es gelte, jeder Form des

Rechtsextremismus oder einem menschenverachtenden Populismus klar

entgegenzutreten."

Link zum Artikel |

| |

| Oktober 2015:

Neues Mahnmal zur Erinnerung an die Deportation

nach Gurs erstellt. |

| Am 24. Oktober wurde zum 75. Jahrestag der

Deportation nach Gurs ein Mahnmal aufgestellt (siehe Foto

oben) |

| |

|

Oktober 2015:

Führung über "Jüdisches Leben in

Lahr" |

Artikel in der "Badischen Zeitung" vom 29.

Oktober 2015: "Eine Führung zu verschiedenen Stationen in der Stadt.

Jüdisches Leben in Lahr.

Lahr. Eine Führung zum Thema "Das jüdische Lahr" gibt es am Samstag,

14. November. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr der Friedrich-Ebert-Platz.

LAHR (BZ). Die Führung übernimmt die Kunst- und Kulturhistorikerin Juliana

Bauer, Veranstalter ist der Historische Verein Mittelbaden, Ortsgruppe

Geroldsecker Land. Der Friedrich-Ebert-Platz als Ausgangspunkt der Führung

ist ganz bewusst gewählt worden. Denn dort ist am vergangenen Samstag ein

Gedenkstein aus Anlass des 75. Jahrestages der Deportation badischer Juden

nach Gurs am 22. Oktober 1940 enthüllt worden. Dabei handelte es sich um ein

Projekt von Schülerinnen und Schülern des Max-Planck-Gymnasiums. Juliana

Bauer nimmt die Teilnehmer der Führung von dort aus mit zu den Stationen, wo

die jüdischen Bürger und Bürgerinnen einst lebten und arbeiteten. Mit dem

Erlass des Freizügigkeitsgesetzes 1862 zogen vor allem bis Ende des 19.

Jahrhunderts jüdische Familien, meist aus den umliegenden Dörfern, nach

Lahr, erläutert Juliana Bauer. Sie prägten die in Handel und Industrie

aufstrebende Stadt insbesondere als Kaufleute, aber auch als engagierte

Mitbürger. Viele Geschäftshäuser zeugen von ihren früheren Besitzern, die

die Nationalsozialisten – nach Jahren von Boykott und Schikanen – am Abend

des 9. November 1938 ihrer Existenzgrundlage völlig beraubten. So führt der

Weg zu dem ehemaligen Lederwarengeschäft Ullmann, dem einstigen Schuhhaus

Haberer, der ehemaligen Kurzwarenhandlung Dreyfuß und dem früheren Weinlokal

von Karl Haberer, der auch eine koschere Metzgerei führte. Bedeutende

Stationen des Rundgangs sind das Haus in der Bismarckstraße, in dem sich der

1888 eingerichtete Betsaal beziehungsweise die Synagoge der jüdischen

Kultusgemeinde befand und das so genannte Judenhaus in der Schlosserstraße,

wohin jüdische Bürger nach dem 9. November verwiesen wurden. Dorthin wurde –

nach der Schändung der Synagoge – auch der Gebetsraum verlegt. An diesen

Orten werden auch religiöse Riten und Objekte wie die Thorarolle oder die

Menora vorgestellt. Der Rundgang endet einer Rückkehr ins mittelalterliche

Lahr. In der Lamm- und in der Metzgerstraße war bis 1349 das jüdische

Viertel. Für die Teilnahme an der Führung werden zwei Euro erhoben."

Link zum Artikel |

| |

| September 2016:

Auf den Spuren der jüdischen Kultur am

Europäischen Tag der Jüdischen Kultur mit Juliana

Bauer |

Artikel von Stephan Tissot in der

"Mittelbadischen Presse" (baden online.de) am 5. September 2016:

"Lahr/Schwarzwald. Einblicke ins jüdische Leben. Am Tag der jüdischen Kultur macht Juliana Bauer Führung zum ehemaligen jüdischen Leben in Lahr

Die Geschichte der Juden in Lahr ist viel älter, als die Gräuel des Dritten Reiches. Auf Einladung des Historischen Vereins Mittelbaden hat die Kulturhistorikerin Juliana Bauer gestern rund 50 Interessierte durch die Stadt geführt.

Der Rundgang begann gestern am Gurs-Mahnmal zur Erinnerung an die deportierten Juden, das sich auf dem Friedrich-Ebert-Platz befindet. Am Ende der Führung, bei der es viele Stolpersteine zu sehen gab, erzählte die Kunst- und Kulturhistorikerin Juliana Bauer, was man über die Juden des Mittelalters in Lahr wisse. Die Westseite des heutigen Marktplatzes war bis 1876 als Judengasse bekannt. Nachdem die Juden im Jahr 1862 Freizügigkeit bezüglich ihres Wohnortes erhielten und per Gesetz gleichgestellt wurden, zogen viele Juden der Umlandgemeinden in die Stadt. Aber Juden müsse es bereits ab dem frühen 14. Jahrhundert in Lahr gegeben haben. Bauer bemühte dazu das berühmte Bürgerbuch aus dem Jahr 1356, das im Rückblick Juden als

'Bürger von Lahr' erwähnte. Warum im Rückblick? Man sei sich heute sicher, dass sich Juden in Lahr zwischen 1330 und 1349 angesiedelt haben. So erwähnt das Bürgerbuch einen Judenbrunnen und eine Judengasse. Die Gasse sei nur so genannt worden, wenn hier mehrere Familien gewohnt hätten..."

Link

zum Artikel |

| |

| Mai und September

2015, Juni 2016 und Mai 2017: Weitere

Stolpersteine werden verlegt |

| Im Mai 2015 wurden am Lahrer

Marktplatz Stolpersteine zur Erinnerung an die jüdische Familie Dreyfuß

verlegt: für Klara Dreyfuss geb. Dessauer (1865), Ernst Dreyfuß (1884),

Emma Dreyfuß geb. Wartensleben (1892), Lore Dreyfuß (1921). Ernst

Dreyfuß betrieb im Eckhaus am Marktplatz (heute Geschäft Fielmann) einen

Warenhandel. Ernst und Emma Dreyfuß wurden 1942 im KZ Auschwitz ermordet.

Die angeheiratete Tante Klara starb 1941 im Lager Gurs. Tochter Lore

konnte 1937 nach England emigrieren. |

Im September 2015 wurden drei

Stolpersteine in der Marktstraße 15 verlegt für Mitglieder der

jüdischen Familie Maier: Berthold Maier (aus

Hilsbach bei Sinsheim) hatte

hier 1902 ein Schuhgeschäft eröffnet. Seit 1910 war er verheiratete mit

Charlotte geb. Dreyfuß. Die beiden wurden 1940 nach Gurs deportiert, 1942

nach Auschwitz, wo sie ermordet wurden. Der Sohn Otto Maier (geb. 1915)

konnte 1935 nach Palästina emigrieren. Er fiel 1948 im israelischen

Unabhängigkeitskrieg. Ein weiterer Stolperstein wurde verlegt für die

Ärztin Selma Wertheimer, die im Gebäude Friedrichstraße 7, dem heutigen

Stiftsschaffneigebäude ab 1931 ihre Praxis hatte.

Seit der Verlegung im September 2015 gibt es in Lahr insgesamt 52

Stolpersteine an 25 Orten.

Presse-Artikel in der "Badischen Zeitung" vom 3. September 2015: "Am 9.

September wird ein Stolperstein für die Ärztin Selma Wertheimer verlegt..."

Link zum Artikel

Presse-Artikel in der "Lahrer Zeitung" vom 10. September 2015: "Jetzt

52 Stolpersteine in Lahr..."

Link zum Artikel |

| Im Juni 2016 wurden an der Ecke

Lotzbeckstraße/Schubertstraße vier Stolpersteine verlegt. Sie erinnern

an Jakob und Cilly Schwarz (Inhaber eines Elektrogeschäftes in der

Lotzbeckstraße 11) und ihre Kinder Ruth und Hans; die Familie emigrierte

1937 aus Deutschland in die USA. Zwei weitere an der Feuerwehrstraße 40

für das Ehepaar Jakob und Fanny Possenheimer. Sie waren die Eltern von

Cilly Schwarz und konnten ebenfalls noch in die USA emigrieren, ein Jahr

nach der Familie Schwarz. |

Presseartikel: Sechs neue Stolpersteine in Lahr (veröffentlicht am Sa, 18. Juni 2016 auf badische-zeitung.de)

Artikel von Stephan Tissot in "bo-online.de" vom 18. Juni 2016: "Lahr.

Neue Stolpersteine zur Erinnerung an Lahrer Juden verlegt

Seit gestern Nachmittag erinnern in der Lotzbeckstraße und der

Feuerwehrstraße sechs neue Stolpersteine an die jüdischen Familien Schwarz

und Possenheimer..."

Link zum Artikel |

| |

| Am 2. Mai 2017 wurde ein Stolperstein

verlegt für Johanna Schnurmann (siehe Fotos unten). Sie wohnte Schlosserstraße 7, wo ab

November 1938 auch der Gebetsraum der jüdischen Familien der Stadt

eingerichtet worden war (später das sogenannte "Judenhaus"). Da

Frau Schnurmann jedoch die letzten Lahrer Monate im Altersheim Spital

verbrachte (gegenüber dem Haus Bismarckstraße 12, worin sich 50 Jahre

lang die Synagoge befand) und von wo aus sie nach Gurs deportiert wurde,

wird der Stein dort verlegt. |

| Presseartikel (Lahrer Anzeiger, Baden

Online) vom 20. April 2017 zur Verlegung des Stolpersteines für Johanna

Schnurmann: "Für

Johanna Schnurmann: Weiterer Stolperstein in Lahr..." (als

pdf-Datei eingestellt) |

Mai

2017: Fotos von der

Stolperstein-Verlegung für Johanna Schnurmann

(Fotos von Gernot Bauer)

Anmerkung: mit diesem Stolperstein liegen in Lahr insgesamt 59 dieser

Gedenksteine |

|

|

|

|

|

Gunter Demnig

bei der

Verlegung |

|

Musikalische

Begleitung

|

Niederlegen einer

weißen Rose |

Der Stolperstein für

Johanna Schnurmann |

| Zur Verlegung siehe

Bericht in der "Lahrer Zeitung" am 3. Mai 2017: "Erinnerung

an das Schicksal von Johanna Schnurmann..."

|

| |

Februar 2018:

Verlegung von Stolpersteinen

für Familie Friedmann

Anmerkung: Vor dem Haus Kaiserstraße 27 wurden drei Stolpersteine für

Familie Friedmann verlegt; vgl.

https://stolpersteine-guide.de/map/biografie/2865/familie-adolf-friedmann-kaiserstr.-27 |

Artikel von Juliana Eiland-Jung

in der "Badischen Zeitung" vom 20. Februar 2018: "Lahr. Drei

Stolpersteine für Familie Friedmann verlegt

Lahr. Eine zugige Ecke in der Lahrer Innenstadt an einem trüben

Wintertag. Nach der halben Stunde, die die Stolpersteinverlegung in

Erinnerung an die ehemaligen jüdischen Besitzer des markanten

Jugendstilgebäudes in der Kaiserstraße 27 dauert, kriecht die Kälte die

Beine hoch. Doch dann berichtet Norbert Klein vom Historischen Verein

Mittelbaden davon, dass Adolf und Bertha Friedmann im November 1942 und im

Februar 1943 mit dem Zug von ihrem Exilort Paris nach Auschwitz deportiert

wurden, auf dem direkten Weg in die Gaskammern der Nazis. Und es erscheint

einem gerade angemessen, dass die Erinnerung an diese schweren Verbrechen

nicht im geheizten Saal stattfindet. Der Künstler Gunter Demnig hat die

Symbolkraft des Auf die Knie-Gehens, des Sich-Verbeugens vor dem Schicksal

der Opfer des Nationalsozialismus in sein Stolperstein-Projekt

eingeschrieben. In 22 Ländern sind seit 1992 rund 63000 Steine verlegt

worden, 59 davon in Lahr. Angesichts der 6 Millionen europäischen Juden und

weiterer Opfer unter Sinti und Roma, psychisch Kranken und Behinderten,

politisch Verfolgten und Homosexuellen sei das nur ein 'kleiner Beitrag', so

Gunter Demnig. Dass seine Idee allerdings so große Kreise zieht, begrüßte er

bei seinem Besuch in Lahr. Doris Gerteis, die sich um die Recherche der

Biografien der Lahrer Juden und um die Organisation und Finanzierung der

Stolpersteine kümmert, schilderte die Lebenswege der Familie Friedmann.

Beide Töchter überlebten den Holocaust. Die beiden Töchter Gertrud

und Betty überlebten den Holocaust. Ihre Eltern Adolf und Bertha Friedmann

waren 1899 nach Lahr gekommen und hatten auf der gegenüberliegenden Seite

der Kaiserstraße ein Bekleidungsgeschäft eröffnet. Das Jugendstilgebäude, in

Lahr weithin als 'Menzer-Gebäude' bekannt, wurde 1906 erbaut, berichtete

Norbert Klein. Schon am 1. April 1933 wurden Kunden daran gehindert, dort

einzukaufen. Sohn Erich Friedmann wanderte noch im gleichen Jahr nach Paris

aus und verübte 1934 aus unbekannten Gründen dort Selbstmord. Seine Eltern

verkauften ihr Geschäft und zogen 1934 zunächst nach Frankfurt und 1939 nach

Paris. Durch die Kollaboration der französischen Vichy-Regierung wurden sie

dort 1942 festgenommen, nach Auschwitz deportiert und dort umgebracht.

Seit 2014 liegen die Stolpersteine für die Familie Friedmann schon im

Stadtarchiv. Stadthistoriker Thorsten Mietzner erläuterte, dass zunächst

abgewartet werden sollte, bis die Dauerbaustelle abgeschlossen ist. Auch

wenn das immer noch nicht der Fall sei, habe man sich entschlossen, die

Steine nun zu verlegen, da zumindest der Außenbereich nun wiederhergestellt

sei. Mietzner wünschte sich, dass man sich an die ehemaligen jüdischen

Mitbürger nicht nur als Opfer erinnert und verwies auf die Eröffnung des

Stadtmuseums am kommenden Wochenende. Ob der Name des Hauses im

Alltagssprachgebrauch wieder zu 'Haus Friedmann' werden wird, muss

abgewartet werden. Auf jeden Fall wird am Haus demnächst auch eine

Gedenktafel an die ursprünglichen Besitzer und Erbauer erinnern. "

Link zum Artikel |

| |

|

September 2018:

Europäischer Tag der jüdischen

Kultur |

Dazu Bericht von Endrik Baublies

in Baden-online.de vom 3. September 2018: "Europäischer Tag der jüdischen

Kultur. Führung durch die Innenstadt: Wo Juden in Lahr lebten..."

Link zum Artikel |

weiterer Bericht von Endrik

Baublies in der Lahrer Zeitung vom 3. September 2018: "Lahr. Auf den

Spuren jüdischen Lebens in Lahr..."

Link zum Artikel |

| |

|

Januar 2019:

Putzaktion der "Stolpersteine"

|

Artikel von Daniela Santo im

"Stadtanzeiger Ortenau" vom Januar 2019: "Schüler reinigen die Lahrer

Stolpersteine

Lahr. Mit Politur und Scheuerlappen machten sich am Dienstag 21

Schüler der Klasse 9a des Scheffel-Gymnasiums an den Lahrer "Stolpersteinen"

zu schaffen. 59 dieser Kleindenkmale, die an die Opfer des

Nationalsozialismus in Lahr erinnern sollen, wurden von ihnen gereinigt und

poliert. Unter der Begleitung ihres Lehrers Philipp Freykowski, des Lahrer

Stadthistorikers Thorsten Mietzner und von Mitgliedern des Historischen

Vereins für Mittelbaden aus Lahr wurde an den Steinen von den Schülern an

die Biographie der verfolgten Menschen erinnert und eine gelbe Rose

niedergelegt."

Link zum Artikel |

| |

|

März 2019:

Verlegung des 59. "Stolpersteines"

in Lahr vgl.

https://stolpersteine-guide.de/map/biografie/2864/sofie-bermann-obertorstr.-6

|

Artikel von Endrik Baublies in

"Baden online.de" vom 31. März 2019: "Lahr. Stolperstein in der

Obertorstraße erinnert an Juden in Lahr

Zur Erinnerung an die aus Lahr stammenden Juden, die von Nationalsozialisten

ermordet oder vertrieben worden sind, gibt es vor vielen Häusern in der

Stadt 'Stolpersteine' im Pflaster. Vergangene Woche wurde der vorletzte der

vorgesehenen Steine vom Initiator der bundesweiten Aktion verlegt. Das

Mahnmal, der Stolperstein Nummer 59, in der Obertorstraße, erinnert an Sofie

Bermann. Die Lahrerin, die 1863 in

Nonnenweier geboren wurde, ist eine der wenigen Mitglieder der jüdischen

Gemeinde, die die Deportation nach Gurs im Sommer 1940 durch die

Nationalsozialisten überlebt hat. Am Donnerstag hat Gunter Demnig persönlich

den vorletzten Lahrer Stolperstein verlegt. Demnig sagte vor den etwa zehn

Anwesenden, dass das Interesse gerade wegen der großen Anzahl der Aktionen

sogar noch steigen würde. So gibt es in Russland die Idee, etwas Ähnliches

für die Opfer Josef Stalins zu initiieren. Er selbst habe mittlerweile diese

Mahnmale mit den Namen der Opfer in der Ukraine, Lettland, Polen. Finnland

und – ganz neu – in Schweden verlegt. Stadtarchivar Thorsten Mietzner fügt

dem hinzu, dass die Stolpersteine bei Führungen durch die Stadt Lahr oder im

Schulunterricht Berücksichtigung finden. 'Die Stolpersteine sind inzwischen

ein Teil der Stadt', sagte er.

Deportation nach Gurs. Das Haus an der Obertorstraße 6 hatte Sofie

Bermann, geborene Weil, im Jahr 1921 gemeinsam mit ihrem Ehemann gekauft.

1940 zwangen die Nazis die – schon betagte – Frau, das Haus zu verlassen. Am

22. Oktober wurde Sofie Bermann zusammen mit 20 anderen Menschen aus Lahr

nach Gurs deportiert. Einen Tag vor ihrem 77. Geburtstag erreichten die

Opfer das Lager am Rand der Pyrenäen. Sie überlebte zwei Jahre dort, eine

'Hölle, wo Kälte, Feuchtigkeit, Schlamm, Ungeziefer, und Krankheiten'

herrschten. Doris Gerteis, die seit Jahren die Aktion der Stolpersteine in

Lahr betreut, stellte die Vita vor, nachdem das Denkmal im Pflaster vor der

Haustür seinen Platz gefunden hat. Bermann hatte Glück und wurde nicht in

die Vernichtungslager in Polen deportiert. Nach drei weiteren Stationen in

Frankreich wurde sie im Sommer 1944 durch den Vormarsch der Alliierten

befreit. Mit 82 Jahren wurde sie von Verwandten abgeholt und beschloss ihren

Lebensabend in einem Seniorenheim in der Schweiz. Das neue Mahnmal in der

Obertorstraße, unweit des Alten Rathauses, ist nun der Stolperstein Nummer

59 in Lahr. 48 der verlegten Steine erinnern an jüdische Opfer. Die

Verlegung eines letzten Stolpersteins ist im kommenden Jahr geplant. Der

soll im Neuwerkhof dann an das Schicksal der Familie Weil erinnern."

Link zum Artikel |

| |

|

Juli 2019:

Spenden für Stolpersteine gesucht

|

Artikel in der "Lahrer Zeitung"

vom 10. Juli 2019: "Sponsoren für Stolpersteine gesucht. In Lahr ist

eine weitere Verlegung im Frühjahr 2020 für die jüdische Familie Weil

geplant.

LAHR (BZ). Die Lahrer Stolperstein-Initiative sucht Sponsoren für

drei weitere Stolpersteine, die im Frühjahr 2020 verlegt werden sollen.

Stolpersteine finanzieren sich über Spenden, ein Stein kostet 120 Euro. Das

Geld geht vollständig an Gunter Demnig und sein Team. Mit den Stolpersteinen

soll der jüdischen Familie Weil gedacht werden, die im Neuwerkhof 8 wohnte.

Moritz Weil wurde 1873 in Emmendingen geboren, seine gleichaltrige Frau

Bertha (geborene Schnurmann) in Schmieheim. Hochzeit war am 1. August 1899

in Lahr. Bertha brachte den Sohn Philip (geboren 1891) mit in die Ehe, der

im Ersten Weltkrieg starb. Der gemeinsame Sohn David Theo wurde 1900 in Lahr

geboren. Moritz und David Theo Weil handelten mit Rohprodukten und Alteisen

in einem Schuppen auf dem Lahrer Bahngelände, heißt es in dem Bericht von

Doris Gerteis, Mitinitiatorin der Stolperstein-Aktion in Lahr. David Theo

wohnte bei seinen Eltern. Moritz war im Fußballverein, aus dem er nach der

Machtergreifung Hitlers ausgeschlossen wurde. Vater und Sohn wurden nach der

Reichspogromnacht am 11. November 1938 in das Konzentrationslager Dachau

deportiert. Nach ein paar Wochen Inhaftierung konnten sie nach Lahr

zurückkehren, wo sie bald aus ihrer Wohnung im Neuwerkhof vertrieben wurden

und zwangsweise in das sogenannte Judenhaus in der Schlosserstraße umziehen

mussten. Am 22. Oktober 1940 wurden Moritz, Bertha und David Theo Weil mit

21 Lahrer Juden in das Internierungslager Gurs deportiert. 'Man nannte Gurs

den 'Vorhof der Hölle', wo Hunger, Kälte, Feuchtigkeit, Schlamm, Ungeziefer

und Krankheiten herrschten', heißt es in dem Bericht. Von dort ging der

Leidensweg von David Theo Weil und seinen Eltern weiter. Im August und

September 1942 wurden sie in das Konzentrationslager Auschwitz deportiert

und am Tag der Ankunft ermordet.

Spendenkonto: Historischer Verein Mittelbaden, Regionalgruppe

Geroldseckerland, Sparkasse Offenburg/Ortenau DE60 6645 0050 0004 8881 71,

SOLADES10FG."

Link zum Artikel |

| |

|

September 2019:

Europäischer Tag der jüdischen

Kultur |

Artikel von Endrik Baublies in

Baden-online.de vom 3. September 2019: "Auf den Spuren jüdischen Lebens in

Lahr.

Die Geschichte der jüdischen Kultur in Lahr beginnt im Spätmittelalter. Am

Sonntag erzählte die Historikerin Juliana Bauer zum Gedenktag der jüdischen

Kultur etwas über die 60 Stolpersteine in der Innenstadt, über eine

Judengasse, einen Judenbrunnen und die Zusammenhänge mit der Pest und dem

Lahrer Bürgerbuch. Sicher ist, vor dem systematischen Pogrom Mitte des 14.

Jahrhunderts an Juden, hat es eine – wohl nur kleine – jüdische Gemeinde in

Lahr gegeben. Am Ende der Führung stellte Bauer vor, was man darüber heute

weiß. Am Westende des Marktplatzes, zwischen Lammstraße und Metzgerstraße,

war bis 1876 eine Judengasse bekannt. Über diese Gemeinde nach der Gründung

der Stadt bis zum Pogrom weiß man aber kaum etwas. Amtmann Stein, der erste

Lahrer Chronist, berichtet von der Judengasse Anfang des 19. Jahrhunderts.

Ein recht genauer Plan der Stadt von 1791 zeigt ebenfalls die Judengasse und

einen Judenbrunnen. Bauer ergänzte, dass es eine Synagoge im 13. Jahrhundert

sicher nicht gegeben habe. Dazu sei die Gemeinde zu klein gewesen. Da eine

Gasse und der Brunnen so benannt wurden, bedeute, dass es aber mehrere

jüdische Familien gegeben haben muss.

Pestwelle. Einen – allerdings nur noch indirekten – Hinweis auf Juden

in Lahr liefert das Bürgerbuch aus dem Jahr 1356. Ein 'Michel, der Jude'

wird mehrfach aufgeführt. Das sei aber im Rückblick geschehen. Juden konnten

kein Bürgerrecht erwerben. Der genannte Michel, Einwohner mosaischen

Glaubens, wird aber, das taucht in der Quelle mehrfach auf, ein Haus und

Stallungen in der Judengasse gehabt haben. Er muss also zumindest recht

vermögend gewesen sein. Der Pogrom 1349 am gesamten Oberrhein bedeutete

sicher auch das Ende der Juden in Lahr. Darüber berichtet das Bürgerbuch

allerdings nichts. Bauer verwendet eine zweite Quelle, die berichtet, dass

alle Lahrer Juden das Pogrom nicht überlebt hatten. Das 'Nürnberger

Memorbuch' zählt alle jüdischen Märtyrer vom Ende des 11. bis zum Ende des

14. Jahrhunderts auf. Die Lahrer Juden sollen der Quelle zufolge alle Opfer

gewesen sein. Namen oder Details sind hier nicht aufgeführt. Warum aber

wurden die Juden damals verfolgt? Ein – vorgeblicher – Grund war die

Pestwelle Mitte des 13. Jahrhunderts, die über Marseille eingeschleppt

wurde. Die Begründung, die Juden hätten Brunnen vergiftet, daher der

Ausbruch der Pest, ist für ein Pogrom in Lahr oder in Baden aber mehr als

fraglich. Die Pogrome in Basel, Freiburg oder Straßburg fanden vor dem

Ausbruch der Pest statt. Also kann Lahr da auch nicht betroffen gewesen

sein. Eine andere Erklärung für die Verfolgung präsentierte Bauer mit einem

dokumentierten Treffen in Benfeld (Elsass). Darunter Walter III. 'von

Geroltzecke und Tubinga' sowie andere christliche, adelige Gläubiger.

Amtmann Stein als Quelle zählt die Geroldsecker zu den Teilnehmern des

Landtags, in dem das Pogrom beschlossen wurde. Da bleiben nur Schulden als

Motiv übrig, die Christen zu den Verfolgungen bewegt hatten.

Stolpersteine. Nach dem Pogrom im 13. Jahrhunderts ist über Juden in

Lahr in den folgenden Jahrhunderten nichts mehr bekannt. Erst in der Mitte

des 19. Jahrhunderts entstand wieder eine kleine jüdische Gemeinde in Lahr.

Um 1900 waren etwa 140 Juden in Lahr. Die Zahl sank rapide nach dem 30.

Januar 1933. Am 20. Oktober 1940 wurden die letzten 21 Juden, die in Lahr

geblieben waren, zuerst nach Gurs in den Pyrenäen gebracht. Wer da nicht

irgendwie entkam, wurde nach der Wannseekonferenz am 20. Januar 1942 nach

Auschwitz deportiert. Die 60 Stolpersteine bezeichnen die Stellen, an denen

Juden in der Stadt Lahr lebten und starben."

Link zum Artikel |

| |

|

November 2019:

Im März 2020 werden weitere

"Stolpersteine" in Lahr verlegt |

Artikel in der "Lahrer Zeitung"

vom 15. Juli 2019: "Lahr Spenden gesucht, um Andenken zu bewahren

Lahr (red/fg). Im Frühjahr 2020 sollen in Lahr wieder Stolpersteine

durch deren Erfinder Gunter Demnig verlegt werden. Die Lahrer Initiative

sucht dazu nun Sponsoren für drei weitere Stolpersteine. Stolpersteine

finanzieren sich über Spenden, ein Stein kostet 120 Euro, so eine Mitteilung

der Lahrer Initiative. Das Geld geht vollständig an Gunter Demnig und sein

Team.

Mit den drei weiteren Steinen soll der jüdischen Familie Weil gedacht

werden, die im Neuwerkhof 8 wohnte. Moritz Weil wurde 1873 in

Emmendingen geboren, seine

gleichaltrige Frau Bertha – geborene Schnurmann – in

Schmieheim. Hochzeit war am 1. August

1899 in Lahr. Bertha brachte den Sohn Philip (geboren 1891) mit in die Ehe,

der im Ersten Weltkrieg starb. Der gemeinsame Sohn David Theo wurde 1900 in

Lahr geboren. Moritz und David Theo Weil handelten mit Rohprodukten und

Alteisen in einem Schuppen auf dem Lahrer Bahngelände. David Theo wohnte bei

seinen Eltern. Moritz war im Fußballverein, aus dem er nach der

Machtergreifung Hitlers ausgeschlossen wurde. Vater und Sohn wurden nach der

Reichspogromnacht am 11. November 1938 in das Konzentrationslager Dachau

deportiert. Nach ein paar Wochen Inhaftierung konnten sie nach Lahr

zurückkehren, wo sie bald aus ihrer Wohnung im Neuwerkhof vertrieben wurden

und zwangsweise in das sogenannte Judenhaus in der Schlosserstraße umziehen

mussten. Am 22. Oktober 1940 wurden Moritz, Bertha und David Theo Weil mit

insgesamt 21 Lahrer Juden in das Internierungslager Gurs deportiert, am

Nordrand der Pyrenäen. Man nannte Gurs den 'Vorhof der Hölle', wo Hunger,

Kälte, Feuchtigkeit, Schlamm, Ungeziefer und Krankheiten herrschten. Von

dort ging David Theos’ Leidensweg im August 1942 und der Leidensweg seiner

Eltern im September 1942 weiter in das Konzentrationslager Auschwitz, wo sie

am Tag ihrer Ankunft ermordet wurden. Die Initiative bittet für die Steine

um Spenden".

Link zum Artikel |

Artikel in der "Lahrer Zeitung"

vom 15. November 2019: "Stolperstein-Aktion geht weiter.

Lahr (red/sm). In Lahr wird es weitere 'Stolpersteine' für Opfer des

Nationalsozalismus geben. Der Erfinder der 'Stolpersteine', Gunter Demnig,

kommt am 5. März wieder nach Lahr, um Kleindenkmale für Hans Kroel (sc.

nichtjüdisch, NS-"Euthanasie"-Programm) und für Familie Moritz Weil

zu legen...

Doris Gerteis, Thorsten Mietzner und Norbert Klein von der

Stolperstein-Initiative freuen sich über weitere Spenden für zukünftige

Stolpersteine. Überweisungen sind möglich auf das Konto des Historischen

Vereins, Regionalgruppe Geroldseckerland, Sparkasse Offenburg/Ortenau DE60

6645 0050 0004 8881 71. SOLADES1OFG."

Link zum Artikel |

| |

| Januar

2020:

Die "Stolpersteine" werden von

Schülern geputzt |

Artikel in der "Badischen

Zeitung" vom 28. Januar 2020: "Gedenken. Schüler reinigen Lahrer

Stolpersteine

Lahr. Wer am Montag aufmerksam durch die Innenstadt gegangen ist, hat

sie vielleicht gesehen: gelbe Rosen, die Stolpersteine schmücken. Anlass war

der 75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz. Die Lahrer Mitgliedergruppe

des Historischen Vereins für Mittelbaden hatte zusammen mit dem Stadtarchiv

das jährliche Reinigen der Stolpersteine organisiert und hierzu die Klasse

9d des Scheffel-Gymnasiums gewinnen können. Das teilt die Stadtverwaltung

mit. Zusammen mit ihrer Lehrerin Gudrun Pischinger zogen 19 Schülerinnen und

Schüler durch die Stadt und säuberten und polierten die 60 Steine. Dabei

lasen sie Kurzbiografien der dort erinnerten Menschen vor und informierten

sich so über ihre Schicksale. Begleitet wurden sie von der Lahrer

Stadthistorikerin Elise Voerkel, dem Lahrer Stadtarchivar Thorsten Mietzner,

der Initiatorin der Lahrer Stolpersteine, Doris Gerteis, sowie Norbert

Klein, dem Vorsitzenden des Historischen Vereins. In der Woche zuvor waren

Thorsten Mietzner und Doris Gerteis in der Klasse zu Besuch gewesen. Sie

hatten über das Stolpersteinprojekt informiert und die Hintergründe des

nationalsozialistischen Terrors in Lahr erläutert. Die Stolpersteine in Lahr

werden einmal im Jahr gereinigt. Sie sind ermordeten oder vertriebenen

Lahrer Jüdinnen und Juden, getöteten Kranken und aus anderen Gründen im

nationalsozialistischen Deutschland verfolgten Menschen gewidmet. Die

Jugendgruppen, die an der Reinigung teilnehmen, kommen jedes Jahr von einer

anderen Schule."

Link zum Artikel |

| |

|

März 2020:

Weitere Verlegung von

"Stolpersteinen" in Lahr |

Artikel in der "Badischen

Zeitung" vom 27. Februar 2020: "Stolpersteine werden verlegt.

LAHR. Am Donnerstag, 5. März, verlegt Gunter Demnig vier weitere

Stolpersteine in Lahr. Um 9 Uhr verlegt er den Stolperstein für Hans Kroel

in der Mühlgasse 12. Kroel wurde 1940 in der Euthanasie-Anstalt Grafeneck

ermordet. Oberbürgermeister Markus Ibert wird ein Grußwort sprechen.

Angehörige und Mitarbeiter der Johannes-Diakonie Mosbach werden anwesend

sein. Danach werden drei Stolpersteine im Neuwerkhof 8 verlegt für die

jüdische Familie Moritz Weil, die 1942 in Auschwitz ermordet wurde.

Mehr als 75 000 Stolpersteine hat Gunter Demnig laut der Pressemeldung in

Deutschland und 24 europäischen Ländern bisher verlegt. Weitere

Informationen gibt es bei der Stolperstein-Initiative Lahr unter Tel.

0176/38536337."

Link zum Artikel |

Artikel von Endrik Baublies in "badenonline.de"

vom 5. März 2020: "Lahr. Vier neue Stolpersteine erinnern in Lahr an

Schreckenszeit

Vier neue Stolpersteine erinnern in Lahr ab sofort an vier weitere jüdische

Schicksale und an die Verbrechen der Nationalsozialisten. Oberbürgermeister

Ibert findet klare Worte zur aktuellen Situation in Deutschland.

In der Stadt Lahr erinnern vier neue Stolpersteine an die Schicksale

jüdischer Mitbürger. In der Mühlgasse verlegte Gunter Demnig den 61.

Stolperstein zur Erinnerung an Hans Kroel. Drei weitere neue Stolpersteine

mahnen an die Familie Weil im Neuwerkhof. Eine Besonderheit ist die

Erinnerung an Kroel, der als Zwölfjähriger in Grafeneck ein Opfer der

Euthanasie im Dritten Reich wurde...

'Fester Bestandteil'. Oberbürgermeister Markus Ibert fand deutliche

Worte, gerade angesichts antisemitischer Verbrechen und nicht weniger

gefährlichen Gedanken der Gegenwart. Diese Stolpersteine seien ein 'fester

Bestandteil der Erinnerungskultur in Lahr'. Der OB warnte aktuell vor einer

verbalen Ablehnung von Menschengruppen und Taten, die er als 'handfeste

Anschläge' bezeichnete. Gerade angesichts der Tatsache, dass ein Politiker

derzeit in einem deutschen Landesparlament 'Faschist' genannt werden darf,

zeige, dass diese Erinnerungen notwendig sind. Es gelte auch, so Ibert,

klare Grenzen zu ziehen. 'Bis hierher und nicht weiter.'...

Im Krieg gefallen. Warum das Ehepaar Moritz und Bertha Weil (geborene

Schnurmann) 1899 nach Lahr gezogen sind, ist nicht mehr bekannt. Norbert

Klein vom historischen Verein Mittelbaden stellte an der letzten Adresse der

Familie Weil im Neuwerkhof 8 die Geschichte der Familie über den

Stolpersteinen 62, 63 und 64 in Lahr kurz vor. Der erste Sohn der Familie

stirbt als Soldat für das deutsche Vaterland im Ersten Weltkrieg. Die

Familie zieht mehrfach um, bevor sie, wie rund 6500 Juden in Baden und der

Pfalz, am 22. Oktober 1940 nach Gurs in Vichy-Frankreich deportiert werden.

Das Ehepaar und Sohn David (Jahrgang 1900) werden Anfang September 1942 nach

Auschwitz-Birkenau verlegt, wo sie fast unmittelbar nach der Ankunft vergast

werden. Klein ergänzte, dass man die Getöteten in Erdgräben verbrannte und

die Asche wohl in die Weichsel schüttete. Es gebe an diese Menschen keine

einzige Erinnerung. Daher war sein Hinweis sicher wichtig, dass gerade diese

Schicksale den Initiator der Stolpersteine, Gunter Demnig, zu dieser Aktion

gebracht haben..."

Link zum Artikel |

| |

|

Juli/Oktober 2021:

Weitere Verlegung von

"Stolpersteinen" in Lahr |

Artikel von Daniela Santo im

"Stadtanzeiger" (Lahr) vom 14. Juli 2021: "Opfer des Nationalsozialismus.

Stolpersteine für Hedwig und Marlene Herbert.

Lahr (st). In Lahr erinnern 70 Stolpersteine an Opfer des

Nationalsozialismus. Im Herbst kommt der Künstler Gunter Demnig nach Lahr,

um weitere sieben Stolpersteine zu verlegen. Sie erinnern an den SPD-Mann

Kamill Delfosse, die jüdische Familie Krause, Erich Rothmann, der

zwangssterilisiert wurde, und an Hedwig und Marlene Herbert. Gunter Demnig

erinnert seit 1996 an die Opfer der NS-Zeit, indem er vor ihrem letzten

selbstgewählten Wohnort Gedenktafeln aus Messing ins Trottoir einlässt.

Inzwischen liegen in 1.265 Kommunen Deutschlands und in 21 Ländern Europas

Stolpersteine.

Für Hedwig und Marlene Herbert werden vor dem Haus in der Obertorstraße 19

Stolpersteine verlegt. Hedwig Herbert geb. Segall, und ihre Tochter

Marlene Herbert haben die Zeit des Nationalsozialismus überlebt.

Dennoch waren sie als (Halb-)Jüdinnen diskriminierenden Verordnungen und

Maßnahmen ausgesetzt und wurden zu Verfolgte des Nationalsozialismus.

Verfolgung. Hedwig Segall wurde 1891 in Burkowitz, Kreis Schwetz, im

heutigen Polen geboren. Im August 1923 heiratete sie in Berlin den Ingenieur

Kurt Herbert. Die Beziehung des Ehepaars Herbert-Segall war in doppelter

Hinsicht bemerkenswert: Kurt Herbert war sechs Jahre jünger als seine Braut.

Sie war Mitglied der jüdischen Kultusgemeinde, er evangelisch. Fünf Jahre

nach der Hochzeit ließ sich das Ehepaar Herbert-Segall in Lahr nieder, wo am

2. Juli 1929 die Tochter Marlene Melitta zur Welt kam. Die Meldekarte der

Familie Herbert im Stadtarchiv Lahr belegt mehrere Umzüge innerhalb der

Stadt. Und sie trägt einen kleinen metallenen Reiter, mit dem die

Meldebehörden alle Karten jüdischer Bürger markierten. Bis Ende 1938 waren

Juden und Jüdinnen, die mit 'nicht-jüdischen' Personen verheiratet waren, im

gleichen Maße von der Verfolgung betroffen wie alle anderen als jüdisch

geltenden Menschen im Reich.

Privilegiert und nichtprivilegiert. Nach dem Pogrom im November 1938

setzte sich im Zuge der verschärften antijüdischen Bestimmungen die

Unterscheidung zwischen 'privilegierten' und 'nichtprivilegierten Mischehen'

durch. Die NS-Behörden wollten damit Protesten von 'arischen' Verwandten der

Betroffenen vorbeugen. Die Einstufung einer Ehe hing davon ab, ob die Frau

oder der Mann jüdisch war und ob die Kinder nicht-jüdisch erzogen wurden.

Diese Vermischung von Konfession, 'Rasse' und Geschlecht unterstreicht die

Absurdität der nationalsozialistischen Ideologie und stieß schon damals auf

Unverständnis. Kritik kam sowohl von Seiten überzeugter Nazis, die es

ablehnten, Juden aus strategischen Überlegungen zu schonen, aber

(vereinzelt) auch von 'arischen' Ehefrauen, deren jüdische Männer nicht den

gleichen Schutz genossen wie jüdische Frauen nicht-jüdischer Männer. Da im

Falle der Herberts der Mann nicht-jüdisch war, wurde ihre Beziehung als

'privilegierte Mischehe' eingestuft, umso mehr, da auch die Tochter Marlene

evangelisch erzogen wurde. Ihre Ehe mit einem christlichen Mann, und nicht

etwa ihr 1937 vollzogener Austritt aus der israelitischen

Religionsgemeinschaft, schützte Hedwig Herbert davor, im Oktober 1940 nach

Gurs deportiert zu werden. Sie gehörte damit zu den ganz wenigen jüdischen

Menschen, die in Lahr bleiben konnten. Da ihre Ehe 'privilegiert' war,

konnten die Herberts auch in den folgenden Jahren in einer eigenen Wohnung

bleiben. Trotzdem war ein 'normales' Leben für die Familie kaum möglich. Das

ab Sommer 1942 für 'Mischlinge' geltende Verbot, eine höhere Schule zu

besuchen, traf auch Marlene Herbert. Niemand wusste damals, wie lange die

Privilegierung wirklich Schutz vor Deportation und Ermordung bietet. Es ist

davon auszugehen, dass die Herberts so gut wie möglich über das Schicksal

der europäischen Jüdinnen und Juden informiert waren. Die Familie versuchte

mit Verwandten und Freunden in Kontakt zu bleiben und schaffte es,

Lebensmittel nach Theresienstadt zu schicken. Während sie diese Pakete

packte, wird sich Hedwig Herbert besorgt gefragt haben, wann sie selbst

abgeholt werden würde.

Lebendige Erinnerung. Hedwig und Marlene Herbert hatten letztlich

Glück. Beide wurden nicht abgeholt, haben überlebt und blieben auch nach dem

Ende des Krieges in Lahr. Kurt Herbert führte eine Firma für Apparate- und

Maschinenbau in der Schwarzwaldstraße. 1961 starb Hedwig Herbert in Lahr.

Ihre Tochter Marlene wurde Chemikerin und blieb ebenfalls in Lahr, wo sie

1999 verstarb.

Damit waren sie für ihre Mitbürger eine lebendige Erinnerung an die

Vergangenheit und ein stummer Vorwurf. Ob sie auch nach 1945 noch unter

Ausgrenzung und Beleidigungen zu leiden hatten, ist nicht bekannt. Das

Schicksal der beiden Frauen macht deutlich, dass Ausgrenzung und Abwertung

von Menschen nicht erst dann zum Unrecht wird, wenn sie in tödlicher Gewalt

endet - das ist die Botschaft der Stolpersteine heute."

Link zum Artikel |

| |

|

April 2023:

Beitrag zur Erinnerung an den Raub

von jüdischem Kleinbesitz in Lahr |

| Beitrag von Thorsten Mietzner in

der "Lahrer Zeitung" (Badische Zeitung) vom 18. April 2023: "Zum Gedenktag

für die Opfer der Shoah - Der Raub von jüdischem Kleinbesitz in Lahr.

An die Opfer der Shoah wird am israelischen Gedenktag Yom HaShoah an diesem

18. April erinnert. Die BZ beschreibt aus diesem Anlass die Entrechtung,

Beraubung und Ausplünderung der jüdischen Bewohner von Lahr..."

Artikel eingestellt (pdf-Datei) |

Links und Literatur

Links:

Quellen:

Literatur:

| Franz Hundsnurscher/Gerhard Taddey: Die jüdischen Gemeinden in Baden.

1968. S. 176-177. |

| Germania Judaica II,1 S. 463-464. |

| Hildegard Kattermann: Geschichte und Schicksale der Lahrer Juden

(Hg. Stadtverwaltung Lahr), 1979². |

| Jürgen Stude: Die Lahrer Juden, in: Geschichte

der Stadt Lahr. Band 3. 1993.

|

| Uwe Schellinger: Der Tod des Kantors: Salomon

Bergheimer (1887-1942) aus Lehr. In: "Storchenturm" -

Infobroschüre für Lahr. Jg. 20. Januar 2010. S. 3-7. |

| Stolpersteine in Lahr. Ein Geschichtsprojekt mit

Schülerinnen und Schülern der Klasse 10a der Friedrichschule in Lahr.

Hrsg. vom Historischen

Verein Mittelbaden. Regionalgruppe Geroldsecker Land. 96 S. 9,90 €. |

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust".

First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel.

Lahr (in Jewish sources, Lara) Baden. The small 14th

century community, inhabiting a special quarter with a synagogue, was destroyed

in the Black Death persecutions of 1348-49 and only renewed in the late 19th

century, after emancipation. The Jewish population grew to 141 by 1900 (of a

total 13,557). Jews operated large wholesale establishments (shoes, clothing,

metal products) and factories, including one of the largest steel plants in

Europe. In 1933 the Jewish population stood at 96. Community life expanded,

including Zionist activity, with the Habonim youth movement operating from 1935.

By 1938, 58 Jews had left, 31 emigrating from Germany (including 14 to the

United States). Another eight emigrated in 1939-40 after Kristallnacht

(9-10 November 1938), when Jewish homes and businesses were vandalized and

Jewish men detained at the Dachau concentration camp. Twenty Jews were deported

to the Gurs concentration camp on 22 October 1940; another four were deported to

the camps from Holland and seven from other German cities after leaving Lahr. Of

all these, only four survived the Holocaust.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|